撮影記録/寄稿

●撮影記録

『硫黄島からの手紙』編:英語吹き替え版録音

<THE ENGLISH LANGUAGE WORLDPREMIERE>放送へ。(2008年4月執筆)

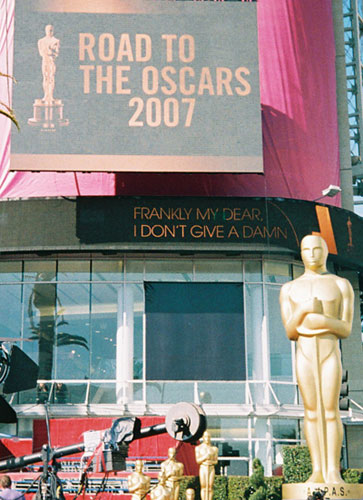

ちょっと違った角度から…『硫黄島からの手紙』アカデミー賞結果と、その影響力。(2007年4月執筆)

『ハルとナツ』編 Vol.3 タイトル:大お疲れ様会(2005年 初夏執筆)

『ハルとナツ』編 Vol.2 タイトル:老け役で最後の収録(2005年 冬執筆)

『ハルとナツ』編 Vol.1 タイトル:邦男、登場!(2004年 夏執筆)

『ラストサムライ』編 タイトル:「タムリン・トミタとサムライ」<怒涛の後編>(2003年 春執筆)

『ラストサムライ』編 タイトル:「タムリン・トミタとサムライ」<前編>(2003年 春執筆)

●寄稿

アカデミー賞 生中継【放送後記】に代えて

〜アジアの英雄たちの功績と、後進の僕らの未来〜(2017年3月10日執筆)

僕の ”5%” 東北復興支援~まずはここからの10年間、この問題を忘れないために~>

『5%支援開始!』(2011年3月25日執筆)

〈 追悼 有賀さつきさん 〉

(2018年2月5日春執筆)

先ほどロサンゼルスの地で、知人の方からの突然の知らせで、有賀さつきさんの御訃報を知りました。

あまりの驚きで、どう言葉を綴ってよいか、わかりません。

とても大切な、心強い味方であり、寛大な応援者でもあって下さった有賀さんでした。

アナウンサーとして一時代を担った輝かしい経歴をお持ちの有賀さんと、現在、在米俳優の僕にどのような接点があったのか?これを読んで下さる皆さまにはピンとこないかもしれません。

本当に素晴らしいお人柄の方でいらっしゃったので、追悼の思いを込め、他者に大変優しく接し、支えて下さった有賀さんのお人柄についてここに書き留めておきたいと思います。

* * *

2015年 の1月9日。

東京の代官山で、自身の初の著書出版を記念したイベントを開催させていただいた時のことです。

そのイベントは、トークショーの形で企画を進め、寒い中多くの方に足も運んでいただき、結果的にプランしていた以上の濃密な時間になりました。

そのプラン以上の成功を、全力で支え、見事に仕切って下さったのが有賀さんでした。

トークショーでの長時間の対談を、彼女が快諾して下さっていたのです。

なぜ、その対談のお相手が有賀さつきさんだったのか?

有賀さんとの出逢いは、そこから1年前に遡ります。

2014年の1月、新宿で開催された僕の講演イベントに、有賀さんは駆けつけて下さいました。

僕の(当時、国内のPRを担当してくれていた)大学の先輩が有賀さんと友人としてのお付き合いがあり、講演にご案内したのです。まさかお忙しい中、いらっしゃるわけもない…と思っていたのですが、彼女は足を運んで下さいました。

イベント当日、講演の始まる直前に僕は会場の廊下でお会いし、本当にびっくりしたのを覚えています。

「えっ!!喋りの ”プロ” が、僕の講演を聴くのかぁ…!?」

と、冷や汗ものでした。

ところが、そんな内心の不安を吹き飛ばしてくれるかのように、講演終了後の有賀さんの反応は、意外なものでした。

彼女は、米国業界に進出していった僕の話の内容に深く興味を抱いて下さり、手に持っていらした紙には、ビッシリと細かいメモが書き留められていたんです。

紙を裏返すと、裏側まで文字がビッシリでした。

僕は、まるで取材か何かのように、すべてに集中する度合いに驚き、感動しました。

こんなにも懸命に聴いていて下さったのかと。

そこから約1年後、

自分の、初の出版記念をどのような形のイベントにするのがいいかということを検討していた時に、本が生まれたこと、読んで下さる方々がいることへの感謝の熱を、できれば直にお伝えしたい…と思いを巡らせ、最終的に行き着いた案が、書店の店先でのトークショーの形だったのです。

皆さんが本を手にとって下さる場所から、処女作の産声を響かせる。

これはまさに、僕自身が長年の間、憧れてもいたスタイルでした。

そして、独演で語るのではなく、「対談」にしましょう!と。

そのお相手に ”有賀さんは!?” と関係者と一緒に思いついた時、

「無名の俳優との対談を、有賀さんにお願いするなんて、さすがに無理なのでは…?」

という思いが、何度も頭によぎりました。

でも、1年前の講演の、あのビッシリと書かれた講演後のメモと、有賀さんの素敵なご姿勢が忘れられなかったのです。

そして、有賀さんは気持ちよくそのお話を受けて下さいました。

2015年1月の本番直前の打ち合わせでは、彼女がその対談のためにどれほど準備を重ねて下さったかを知り、再び驚かされました。

僕の出演ラジオを聴いて下さっていたり、本当は血なまぐさい描写が苦手なのに『硫黄島からの手紙』の出演シーンを見て下さっていたり、さらには『ブラック・レイン』のような僕が影響を受けた作品まで事前に鑑賞して、下調べをしてくれていたんです。

彼女は、テレビの中継現場(あるいは芸能の分野)で、僕よりもキャリアも長く先輩であるにも関わらず、気さくで、決して飾ることがありませんでした。その姿勢は、本番当日の対談を見て下さった方々には充分おわかりいただけたと思います。

この日のイベントは、有賀さんとの ”フリートーク” というスタイルを考えていました。

しかし、蓋を開けてみれば…

トークのみならず、完全に「紹介」と、「進行」、そして「聞き手」役としての立場に徹し、完璧にイベントを盛り上げて下さったのです。

『プロ』とは、ここまで全力で向き合って、徹して下さるものなのだ… と、肌で感じました。

本の中からキーワードをいくつか引用し、質問を繰り出し、本当に僕も話し易く、思わず時間を延長するほどに語り続けてしまいました。

イベント終了後、ファンの皆さん、友人たち、メディア各社や出版社の方々からは

「面白かった、本当にいいイベントだった」

「二人のお互いの敬意が感じられ、呼吸がとても合っていた」

という感想をいただきました。

トークショーの本番は、有賀さんの素晴らしく洗練された言葉運びと強い応援の力のおかげで、その”熱”が、集まって下さった皆さんにしっかりと届きました。

テレビ局でご活躍されている女性アナウンサーの方々は、視聴者がなじみやすいようにカメラの前ではいわゆる ”キャラ” を演じていることがあり、メディア上で誤解が生まれていることも少なくありません。

しかし、就職で数千人という難関を突破されているアナウンサーの方々は、皆さん素晴らしい人格者で、才女です。

常に笑顔に溢れ、佇まいには品格があります。

-いただくメーッセージの文面は、感動させられるような丁寧さ、美しさです。

+いただくメッセージの文面は、感動させられるような丁寧さ、美しさです。

有賀さんのような方々のお仕事への取り組み方を、米国を拠点にしている自分が目の当たりにできる「ご縁」に、本当に感謝していました。

イベントの日は、僕にとって忘れ得ぬ時間となり、その後も何度かメールをいただいたり、お手紙まで頂戴した時もありました。

お手紙を海を越えて送って下さったのは昨年の1月。今、振り返ると、文面の中に健康の大切さに触れている下りがあり、御闘病中だったことが垣間見えます。

最後にメールを頂いたのは3月の終わり。

「またお会い出来る日を楽しみにしています。尾崎さんもお体だけは本当に大事になさって、私たちに素敵な姿を見せてくださいね!!」

と、相手の健康を気遣って下さっている文面がありました。

こんな素敵な方が、先に旅立たれてしまったことは本当に信じられず、寂しさでいっぱいです。

有賀さんには、感謝の思いしかありません。

いつも強い、応援の言葉をいただきながら、何のご恩返しもまだできていませんでした。

頂いた激励や期待の思いを大切にし、ここからも歩むことがご恩に報いることだと思っています。

有賀さんが天国でゆっくりと休まれていること、そこから娘さんの未来をしっかりと見守っていらっしゃることを、心からお祈りしています。

有賀さん、本当にありがとうございました。

アカデミー賞 生中継【放送後記】に代えて

〜アジアの英雄たちの功績と、後進の僕らの未来〜

本年度のアカデミー賞レッドカーペットや授賞式の生中継を、パブリック・ビューイングで、ソーシャル・ビューイングで、あるいはオンデマンドや録画やダイジェストでご覧いただきました皆さま、また番組は観れなくても、ツイッターやFacebookなどのSNSで応援して下さっていた皆さま、そして中継を支えて下さった全スタッフ・チームや出演陣の皆さま、心から感謝でいっぱいです。

沢山の方々から激励の言葉をいただきました。

本当にありがとうございました。

さて、”#OscarsSoWhite(オスカーは白人ばかり)”と揶揄された、2016年のアカデミー賞以上に、「人種の多様性」が一層強いメッセージとなった本年のオスカー授賞式も、(”作品賞”の封筒の渡し間違い事件を除いては)無事に終了しました。

今年は、主演・助演部門の全4カテゴリーに、”Colored Actors(有色の俳優たち)”がノミネート入りを果たしました。これは史上初だそうです。過去88回の中では起こらなかったことです。

(※僕は個人的に、”有色人種”という表現そのものは好きではありませんが…)

主演男優部門にはベテランのデンゼル・ワシントンさん、主演女優部門にはエチオピア系アイルランド人のルース・ネッガさんが候補入り。

ノミネートには漏れたものの、『LION/ライオン〜25年目のただいま〜』の主演としてオスカーを盛り上げた子役サニー・パウワーくんはインド出身の男の子。

助演男優賞を獲得したマハーシャラ・アリさんは初のモスリム系のアメリカ人俳優であり、同部門を競ったデヴ・パテルさんはインド系英国人俳優です。

助演女優部門はヴァイオラ・デイヴィスさんがついに初のオスカー像を手にしました。

同部門にはジャマイカ系英国女優のナオミ・ハリスさんも候補入りしていました。

プレゼンターとしては、『スタートレック』シリーズでおなじみの韓国系アメリカ人俳優ジョン・チョーさんと、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』で一躍世界に名を知らしめた、パキスタン系英国人リズ・アーメッドさんらが登壇し、映画ファンたちを湧かせました。

そして、作品賞の栄冠を手にしたのは、母親は薬物中毒で、学校では度重なる虐待に遇うという過酷な生活環境の中で、孤独な黒人少年が「自分」のアイデンティティーに気づいていく成長期、大切な瞬間を活写したインディペンデント映画の傑作『ムーンライト』でした。

この作品の舞台はマイアミの荒んだ街で、全出演キャストが ”Colored Actors”です。黒人俳優たちが主演と言っても、重要なキーとなる役どころに白人俳優が配された『それでも夜は明ける』や『ヒドゥン・フィギュアズ』のような秀作・成功作とはまた違う、大切な意味を含むノミネートでもありました。

そして、出演者全員が「有色」の映画がアカデミー賞作品賞を受賞したことも、史上初めて起きたことだったのです。

昨年、米国映画科学アカデミーは、アカデミー会員のメンバー構成について、2020年までに女性とマイノリティー(少数派の人種)の割合を現在の2倍にすることを目指すと発表しました。

毎年、その年の作品の善し悪しや選考基準は単に「キャストされた人種の割合」に左右されるべきではありませんが、投票権を持つ会員たちの「高年齢の白人で男性」が圧倒的に多かったこれまでの偏りを是正していくことは、非常に良い動きだと思います。

ただし、今年はまだ、その第1歩目。

すべてが数年で急に望ましい方向に転じてくれるわけではありません。

たとえば、アフリカ系アメリカ人の女優の主演賞獲得は、遡ること15年、2002年開催時の『チョコレート』のハリー・ベリーさんが初。

89年間のアカデミー賞の歴史の中で、いまだに、「たった1人だけ」の黒人の主演女優賞獲得者です。

一方、アジア系の俳優・女優に目を向ければ、「オスカーは白人ばかり」と揶揄されてしまった1年前の2016年の授賞式には、当時『マグニフィセント・セブン』に配役されていた韓国俳優のイ・ビョンホンさん、そして米ABC局のドラマ『クワンティコ』で人気となったインド女優のプリヤンカ・チョプラさんの2人がプレゼンターとして招かれました。

しかし、授賞式の全出席者の内の、白人やアフリカ系アメリカ人の候補者やプレゼンターたちの割合と比べれば、まだまだ本当に少ないのが実情です。

今年も、ノミネート者を見渡せば、アジア系の俳優はゼロでした。ラテン系のノミネート俳優もゼロ。

アジア系は米国内の人口の割合が圧倒的に低いことから、仕方のない面もあるのですが、ラテン系は現在かなりの数が米国に住んでいます。しかし、その人口比率が、作品の脚本の中身になかなか反映されていないということ(少数派の人種について描く物語がまだまだ本当に少ない)です。

今年は、演技部門の発表の際、過去の受賞者のスピーチの数々が映し出されましたね。過去の映画人にも敬意を表す、とっても素敵な演出だと思いました。

しかし、1958年に『サヨナラ』の演技で助演女優賞を獲得したミヨシ梅木さんの時のクリップは残念ながら使用されませんでした。唯一の東南アジア系(唯一の日本人)女優の受賞シーンさえ、今年の「人種の多様性」を課題の1つとしたオスカーでも、使用されなかったのです。正直、このことは少し残念でした。

(※そしてそこから58年間の歳月を重ねた本年度まで、日本人の演技部門での受賞は実現していません)

アジア系アメリカ人もしくはアジア圏出身の、アカデミー賞候補者の割合は、過去89回の全ノミネート者の内、わずかに0・5%。受賞者は、1% 以下だそうです。

つまり、仮に100名の監督・プロデューサー・俳優・スタッフらがノミネートの栄誉を受けたとして、アジア人がその中に入る確率は、

「1名、以下」。

1人にも満たない割合なのです。

これが、ハリウッドに刻まれてきた記録であり、これを我々アジア系の映画人や、あるいはテレビ人たちは、この記録を少しでも塗り替えていこうと日夜努力しているわけです。

「ハリウッド」での闘いとは、この「割合」との闘いです。

そういう歴史の記録が在る中で、今年1月に『第89回アカデミー賞のノミネーション発表』を担ったスターたちの中に、唯一アジア人のアカデミー会員の代表として渡辺謙さんが登場したことは、快挙でした。ノミネーション発表時にアジア人俳優がプレゼンターの1人に含まれたケースはおそらく初です。

米国にいる1俳優の僕にとっては、この選出は刺激的な素晴らしいニュースでした。

そしてもう1つ、

今年の授賞式で、「世界中のアジア人にとって大切だった歴史の1ページ」が、ジャッキー・チェンさんの《名誉賞》の受賞報告と、アカデミー賞当日の出席です。

香港(そして世界の)映画界で56年間のキャリアを築き、今もまだ現役。これまで子役時代も含めると、約250本の映画出演歴があります。

昨年の授賞式中継の間にもお伝えしましたが、アカデミー賞には「アクションやスタント部門」が存在しません。

業界のスタント関係者たちから20年間を越える年月、嘆願が寄せられていながら、新たな部門が設立されることがないのです。

その米国映画科学アカデミーが、アジアの、そして世界的なアクションスターであるジャッキー・チェンさんの長年の功績に対し、《Honorary Award 名誉賞》を送ったということは、大変な敬意の表れなのです。

僕が物心ついてから見てきた40年間ほどを遡っても、リアルタイムで目にしたのは1989年受賞(オスカー出席は90年)の黒澤明監督と2014年受賞の宮崎駿監督のお二人だけ。

アジア系の ”俳優” が受賞するのは、これも今年が「初」の快挙だったのです。

昨秋11月の名誉賞授与の式典では、トム・ハンクスさんが、「Jackie "Chan"tastic Chan」 (fantastic の意) と、紹介しました。

ハンクスさんのジョークを混ぜたアナウンス

ジャッキー自身が「夢だった!」と語った式典での受賞スピーチ

名誉賞を獲得すると、翌年(つまりこの2月)のアカデミー賞授賞式に出席するのが通例です。

そのことはもちろんわかっていましたから、僕は、なんとか今年のレッドカーペットで彼の心境を伺いたい… と真剣に待ち構えていました。

日本時間の2月27日。レッドカーペットにジャッキーが登場すると、一度は僕ら(WOWOW)のエリア前を、急いで通り過ぎてしまい、700人の一般観客のスタンド近くのメディアのほうに行ってしまいました。

ジャッキーが観客に手を振ると、「ジャッキー!!ジャッキー!!」と大歓声が湧きました。

さすがに世界規模のスターですから、レッドカーペット上でも引っぱりダコなのだな… と一度は諦めかけました。

今年のレッドカーペット中継のお相手だった板谷由夏さんと僕は、少し落胆しました…。

ジャッキーは様々な世代に亘ってのスター。

もしWOWOWのカメラに応えてくれれば、日本の映画ファンも喜んでくれるのに… と願っていました。

- * - * - * - * - * - * - * -

僕は10才の時に、(彼の香港での主演作が日本市場に入ってきた)痛快活劇『酔拳』を、劇場スクリーンで初めて観ました。

映画の中盤で見せた伝説の形(かた)を演武するシーンは、忘れることのない見せ場の1つです。

それは、コメディでも、殴る蹴るというアクションでもなく、1つの「芸術」でした。

やがて僕が大人になり、俳優業の1要素として、日本の武芸や殺陣などを習うようになったのも、彼の影響があると思います。

ジャッキーの名を聞くとまず「カンフー」「アクション」と誰もが思い浮かべるでしょう。

しかし、彼の真骨頂はその「演技力」です。彼はそれまでの映画界を席巻していた無敵のヒーローのイメージを覆すような、弱さ・痛み・情けなさ・みっともなさ、そして笑いを英雄伝に織り込むことに挑んだ先駆者です。

”Acting is reacting.”という言葉があります。

セリフを受ける時、行動に反応する時、そのリアクションこそがアクティング(演技)の大切な部分だという、教えです。「アクション場面」というのは、演技力が欠けていると、ただの巧みな振り付けによる早技のダンスようになってしまいます。(※リアクションが希薄だったり、一瞬一瞬の心情が見えないような編集がなされていれば、アクション作品は迫力と物語性を容易に失います)。

本当はもの凄く訓練されているのに、演じるシーンで「痛く、辛く、弱く」見せる…というのは、ジャッキーが下積み時代から磨き続けた演技の力に他ならず、それがあるからこそ、世界中のあらゆるの国の観客たちが見ても、共感し、手に汗を握り、敵を破った時には爽快感を感じさせることができたのです。

僕はこれまで演じてきたいくつかの映画やテレビドラマや舞台劇の中で、撃たれたり、刺されたり、死に際の苦悶の表情を演じるような役柄に出会い、観る側に悲しみや痛みや怖れや勇気を伝えるシーンに起用されてきましたが、子供時代から「門前の小僧」として、知らず知らずに(※ジャッキーの派手な曲技ではなく、細かな演じぶりの部分を)見て学んでいるという意識はあったと思っています。

また、彼の初期の作品群には、名も無く弱い若者が、奮起し、研究し、試練に耐え、やがて運命のステージで強敵を打ち破るというフォーマットの物語が多いのですが、そのストーリー・ラインは、

「無名は無力ではない」

という、僕が今も抱いている哲学に、少なからず影響を与えています。

- * - * - * - * - * - * - * -

さて、しばらくしてレッドカーペット上のジャッキーが、再び、僕らのいるエリアの方角に戻ってきました。

お隣のAP通信に来てインタビューを受けていた時、お付きの人(広報担当)と交渉が成立。

そして僕らもインタビューができたんです!!!

ジャッキーには、オスカーのレッドカーペットでの心境を伺い、”成家班(ジャッキー・チェン・スタントチーム)”の結成40周年(2016年)についてもお祝いを伝えました。

彼は、終始優しく、笑顔で、日本のファン(カメラに向かい)にも日本語で話してくれました。

僕は、最後に彼に言いました、

「You are my hero!!!」

それは、必ず伝えたい言葉でした。

彼は、1980年代前半に、何作かの映画でアメリカ映画界への進出を試みました。

しかしどれも興行的に上手くいかず、失敗。

しかし、それでも諦めなかった彼と彼の制作チームは、95年日本公開の『レッド・ブロンクス』(カナダで撮影。物語はNYが舞台)で、96年に全米興行ランキング初登場第1位を獲得します。

この作品が、アジアの映画が全米興行ランキングを制した、史上初の映画です。

(日本ではすでに長年おなじみになっていたジャッキーのアクションの凄みが、米国全土の観客に衝撃を与えたのです)

その後の『ラッシュアワー』などでの栄光と人気は皆さんのご存知の通り。

彼は、何度もの挫折を乗り越え、希望を捨てず、ついにオスカー像を手にした、いわば『ラ・ラ・ランド』の中で描かれているようなアーティストたちの思いや人生を、まさに体現してきた人物なのです。

さて、少し長くなりますが、

一人の「アーティスト」が、一人の「英雄/Hero」が、どれだけ他者の夢や願望の実現に影響を及ぼすか?というお話を下記にご紹介します。

映画ファンの皆さまには、是非、最後までお読みいただきたいと思います。

以下、僕が2011年の秋に綴った手記です。

(2011年は、僕がアカデミー賞のレッドカーペット中継に、初めて挑んだ年でもあります)

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

『運』は偶然ではない。必然でつかみとれ!!

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

無事、メキシコの撮影(※映画『リトル・ボーイ 小さなボクと戦争』)から戻りました。

ハリウッドでは、ストーリー上、重要な日本人役はあまり多く在りません。

「数少ない」と言ったほうが正しいでしょう。

ですから、今回の役柄は、俳優人生を賭けた勝負の撮影だ、という意識で臨みました。

失敗を恐れず自分のありったけの表現をぶつける。

『日本人』の気迫をフィルムに刻む。

それが、起用してくれた製作陣に応えることでもありました。

「死ぬ気でやる」という言葉がありますが、日常で「死ぬ気」で挑むものなどそうそうあることではありません。

でも、今回は、まさにそういう気持ちを胸に、メキシコでの5日間を過ごしたのです。

自分自身と、日本人の、誇りと名誉にかけて、全てを注ぎ込み、演じきりました。

数日の間、身体は、本当にクタクタの状態となりましたが、心は爽快でした。

”全力” の演技をフィルムに刻めたはずです。

どうか、2012年の公開を楽しみにしていて下さい。

(※注:実際には米国で2015年の4月に、日本では2016年の8月に公開となりました)

今日は、この映画にちょっとだけまつわる、

僕の忘れられない『運』のお話をお届けします。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

今回の『運(運命)』の話をするために、やや時間を遡ろう。

1999年。

NYオフ・ブロードウェイでの『ザ・ウインズ・オブ・ゴッド』秋の2ヶ月公演を終え、年末の東京新宿での ”凱旋公演” を僕は迎えていた。

毎夜、盛況で上演していたある夜、楽屋口で待っていて下さったファンの方から、こんな風に声をかけられた。

ファン 「今日の舞台を観て、ファンになりました。尾崎さん、アクションとかには興味ありますか?」

ちょっと意外な質問だった。

英二郎 「アクション畑(の出身俳優)ではないので…。どういう系のアクションですか?」

ファン 「香港映画とかです。ジャッキー・チェンのアクションとか、尾崎さん出たらいいのに、って」

英二郎 「あ、僕ジャッキー興味ありますよ」

ファン 「本当ですか!?」

英二郎 「子供の頃から大ファンで、ずっと彼の作品を見てたんです!!」

ファン 「尾崎さん、ジャッキーなら、会えますよ。私、会わせることができます」

英二郎 「えっ!?… 本当ですか?」

まるで唐突な話しだったが、嘘ではなかった。

彼女は20年来のジャッキーら香港スターの、いわゆる「おっかけ」で、そういうコアなファンの方々はスターたちの動きを追跡できるような情報網があるらしい。

そして気さくなスターたちも、ファンに情報を少しずつ漏らしてくれるそうなのだ。

なので、来日などの際、どの日時/どの空港に/どの便でやってくるのかを事前に知ることができ、したがってジャッキーにも会うことが可能なのだという。

ファン 「もし本当にジャッキーに会うつもりがあるのなら、機会がある時にお知らせします」

英二郎 「あ、もし、本当に叶うんであれば、是非お願いします」

その日はとりあえず、連絡先を交換させて頂いた。

ジャッキーに会えるかどうかはともかく、僕の舞台を観て、アクション作品にも幅を広げられるんじゃないか?

と思って頂けたことだけでも嬉しかった。

* * * * * *

2000年初頭。

ある日、そのファンの方から連絡が入った。

ファン 「尾崎さん、ジャッキーが来ますよ!」

英二郎 「本当ですか?」

ファン 「仙台空港に来ます。彼がドラゴン・エアー(香港航空)のキャンペーンをやっているので、

就航している仙台に着くんです」

ファン 「尾崎さん、仙台に行きますか!?」

こんなことはまたとないだろう、ここは流れに乗ってみるべきだと思った。

失うものは何もないし、このファンの方が本気で勧めて下さっていることもわかった。

もし、本当にジャッキーにお会いすることができるのなら、そのことだけで凄く大きい刺激となるはずだ。

「行きますっ!!」

即答した。

交通費や仙台での滞在費のことなど気にすることもなく、僕は新幹線に乗った。

静かな仙台空港のロビー。

ジャッキーのファンらしい女性陣が何人か待っている。

みんな来日の情報を掴んでいるのだ。

ドキドキと、期待を胸にしながらドラゴン・エアーが到着するのを待った。

あっ…!!

出てきた。ジャッキーだ。

僕は、足がすくんでしまった。

なにしろ、劇場スクリーンで彼の出世作『酔拳』を見て以来、小学生の頃からファンだったのだ、

いざ本人を目の前にすると、何もできなかった。

ファン 「ほら、尾崎さん、早く行って、挨拶しないと!!」

彼女が僕の背中を無理矢理に押した。

よし、行こう。

思いきって挨拶してみよう。

ジャッキーに声をかけ、握手した。

もうその時何を言ったか、僕は覚えていない。

ただ、肉厚で強そうな大きな手のひらの感触を覚えている。

その後、”おっかけ” の皆さんと僕は、タクシーに乗り込み、ジャッキーらのタクシーの後に懸命にくっついていった。

なんと、滞在ホテルにまで文字通りおっかけてしまうのだ。

僕が映画スターを ”おっかけ” したのは、これが最初で最後、なんだか面白い、貴重な経験だった。

ホテルのロビーでは、エレベーターに乗り込もうとするジャッキーに僕の宣材写真とプロフィールを入れた封筒を手渡した。

あぁ、今思うと、本当にお恥ずかしい。

まだまだ全然キャリアも薄っぺらいプロフィールだった。

* * * * * *

おっかけの皆さんは恐るべしだ。

なんと、今度はジャッキーたち一行が部屋から出てくるのをずっとロビーで待ち続けるのだった。

凄いエネルギーだな…(笑)と思った。

でも、そのエネルギーのおかげで、初めてジャッキーにお会いできたのだ。

嘘ではなかった。

やがて、ジャッキーたちが出てきた。

食事に向かうようだ。

その一行に、当たり前のようにおっかけの皆さんと僕もついていく。

もう、ここまでくると図々しいくらいだ。

驚いたことに、ジャッキーは、サングラスもマスクもせずに仙台の繁華街を歩いた。

まさか世界のスター、ジャッキー・チェンがそんなところにいるとは誰も思わないので、気づかれない。

平気で電化製品のお店などにジャッキーは取り巻きの人たちと入っていった。

さらに驚かされたのは食事だ。

なんと、ジャッキーはレストランに僕らファンのためのテーブルを用意し、食事までご馳走してくれてしまった。

残念ながら、ジャッキーらは個室で、同席までは叶わなかったが、本当に寛大なファンサービスに僕は圧倒された。

繁華街を歩いている時、僕はジャッキーの当時のマネージャー、ウイリー・チェン氏に

積極的に話しかけた(ジャッキーには話しかけられないから…)。ウイリーさんは香港映画界でジャッキーを

スターダムに押し上げた仕掛人。いわば、世界のアクションスターの生みの親的な存在だった。

彼は優しく、英語が流暢だった。僕に、どこで英語を習ったのかなどを逆に質問してくれたりした。

米国のネブラスカで勉強したと答えると、

「ヘイ!ネブラスカ!」

と、面白がって呼ぶようになった。

ジャッキーにも、僕のことを指差して、

「彼、英語上手いよ!」

などと言ってくれた。嬉しかったけど、

そんなに上手くはないので恐縮した。

* * * * * *

翌朝、おっかけ隊は、今度は東京に向かう新幹線にもジャッキーたちに続いて、隣の車両に同乗した。

凄い、ここまでくると、おっかけの皆さんの行動力に僕は敬意すら抱いた。

新幹線に乗り込む前、僕はもう一度、勇気を出してウイリーさんに話しかけた。

「僕は、普段こうして香港の映画スターをおっかけることはありません。今回のような機会は、僕にとって滅多にあることではないんです。実は、近日キャスティング・ディレクターに会いに、香港にも行くんです。もしご迷惑でなければ連絡先を頂けないでしょうか?」

彼は、迷惑がるどころか、とても親切にジャッキーの会社の彼の名刺をくれた。

「ああ、いいよ。香港に来るときには、滞在先を連絡しなさい」

当時ちょうど僕は、仕事の幅を広げたくて、香港で活動する日本人のキャスティング会社の方を訪ねるプランを立てていた。

なにがどうなるかはわからないが、香港でウイリーさんという、ジャッキーの製作会社の大御所に、わずかながらのつながりがあるだけでも心強い。

* * * * * *

そして2000年2月。

僕は香港を訪問した。

ちょうどその時期は、ジャッキーの主催する彼のインターナショナル・ファン・パーティーが開催されるらしく、僕がお世話になったおっかけの皆さんも香港入りするそうで、香港で右も左もわからない僕は、彼女たちの旅程に一部便乗させて頂いた。

そして日本を発つ前には、仙台で頂いた名刺の会社の宛先に、ウイリーさんへのお礼の手紙を送っておいた。

すると、またまたサプライズが起きた。

香港入りし、宿に到着すると、なんとウイリーさんから僕宛にメッセージが届いていたのだ!!!

こんなボロボロの安宿に、手紙をみて、連絡してくれていた。

翌日、早速ウイリーさんのオフィスに電話を入れると、非常に丁寧な女性のアシスタントの方がこう説明してくれた。

「尾崎さまを、ジャッキーのインターナショナル・ファン・パーティーにお招きいたします。いらっしゃいますか?パーティーの場所は…」

心が踊った!!まさかの展開。こんなにも親切なお誘いがあるものだろうか?

ジャッキーの会社から、単なる無名の若造の僕にである。

このパーティーへの出席が、僕のこの香港の旅のハイライトになることになった。

その日まで、日本人のキャスティングの方にお会いし、いくつかの制作会社などに回らせて頂き、短くも充実した日々を過ごした。この旅では他に、やはりたまたまのご縁で、当時香港で人気の高かった千葉真一さんの現地マネージャーの方にお会いでき、そのつながりから、のちに『勝者為王(狼たちの伝説)』という人気香港映画に、末席だが端役で出演させて頂けることにもなった。

* * * * * *

いよいよ、ファン・パーティーの日、とぼしい土地勘を頼りに、ようやく会場に到着した。

大会場のロビーには、ジャッキー映画のスポンサーである三菱のスポーツ車などが展示されていて、華やかだった。

そしてそのフロアには、映画の中で何度も顔を見たことのあるジャッキーのスタントチームの面々がほぼ全員顔を揃えていた。

皆、スタントチームのジャケットを羽織っている。

その姿が眩しかった。

この時、一人だけ、白人のメンバーがいるのにすぐ気がついた。

前年(1999年)に見たばかりの映画『ゴージャス』(ジャッキーとスー・チー主演)で、悪役として圧巻の死闘をジャッキーと演じていた人物だった。

まず、その圧巻のファイトの映像を是非ご覧頂きたい!!

この2つの見事なファイトを鮮烈に覚えていた僕は、彼にどうしても質問してみたかった。

そこで、またまた勇気を出して話しかけてみた。

(ジャッキーに話しかけるよりは気持ちは遥かに楽… 笑)

「素晴らしい、ファイトでした。あの2つのファイトを撮影するのにどれくらいかけたんですか?」

2週間前後をかけた、と白人の彼から答えが返ってきた。

ほんの何分間かのファイトに、それだけの時間をかけるのだと初めて知った。

パーティーは大いに楽しんだ。

僕は、ウイリーさんの粋な(というかあり得ない)計らいで、VIP席の一つに案内され、僕の隣のテーブルにはジャッキーの次回作『アクシデンタル・スパイ』の監督とヒロインが座っていた。もう、恐縮するしかないではないか…(汗)。

どんな顔をして座っていればいいか、わからなかったのが本音だ。

そして撮り終えたばかりのハリウッド作品『シャンハイ・ヌーン』の最新ポスターなどがジャッキーの手によって披露された。

素晴らしいのは、パーティーの最後だ。

アメリカ、日本、オーストラリアなど各国から500人も訪れていたファンたちと、ジャッキーは1時間以上をかけて、ひとり一人とステージ上でツーショット写真を撮ったのだ。

この、ファンに注がれる彼の情熱には感動した。スターたる者、かくあるべき、と思わされた。

そしてもちろん僕も、ジャッキーと共に、写真に収まった。

「あぁ!(笑)」

と、ジャッキー。

彼は、仙台と東京でわずかな時間しか出会わなかった僕の顔を覚えてくれていた。

本当に稀な、素敵な機会だった。

それもこれも、演劇を観に来てくれた、一人のファンの方のおかげだ。

この香港での旅の時から、

(僕は決してアクション俳優ではないけれども)

「いつかジャッキーの撮影現場にいてみたい」

というのが、密かな目標の一つになった…

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

と、ここまでは過去の思い出話。

話題を現在に戻そう。

僕が映画の撮影のためにメキシコに入った11月15日(※2011年)。

夕方から、バハ・スタジオ(映画『タイタニック』の撮影のために元々建設されたスタジオ)のドレッシングルームで、かつらとメイクのテストが行われた。

日本人として、様々な意見を出し、ようやくメイクテストを終えホテル入りすると、今回共演する日本人の方とロビーでお会いした。

彼は、アクションを本業としている方。『パイレーツ・オブ・カリビアン』『オースティン・パワーズ』『硫黄島からの手紙』などにも出演したハリウッドでは売れっ子の日本人スタントマンで飯塚吉夫さんという。

今回彼は俳優として出演することになっている。

飯塚さんとは、面識があった。個人的にお食事したこともあるし、今回の映画のために一緒にリハーサルも行った。

「あぁ、飯塚さん!お疲れさまです」

と挨拶した、

数秒後…

飯塚さんと談笑している小柄な男性に気づいた。

髪型をモヒカンにカットしていたので、すぐに目がいった。

あれ?

あっ!!!

一瞬、固まった。

彼だっ!!彼なのだ。

僕が香港で、あのパーティー会場で、ジャッキーのスタント・チームの中で唯一声をかけて質問した、あの白人スタントマンなのだ。

僕はおそるおそる話しかけた、

英二郎 「間違えていたらすみません、あなたは、ジャッキー・チェン氏のスタントチームの方ですよね…」

Brad 「そうですよ、Brad Allan です」

英二郎 「お会いできて、本当に光栄です。信じられません」

(もちろん、彼は僕のことなど覚えていない)

Brad 「ありがとう。明日から一緒に仕事するよ」

一緒に仕事!?

彼が今回の撮影にかかわるのか?

初めてジャッキーの関係者たちと遭遇したあの日から11年…

僕は、Brad Allan がスタント・コーディネーターを務める現場に挑んだ。

彼はアメリカ映画界ですでに大活躍しており、『キック・アス』『ラッシュアワー3』『ヘルボーイ・ゴールデンアーミー』などで次々とアクション場面のコーディネートを手がけている。

今回の映画はドラマ作品だが、僕の出演場面はアクションを含んでいる。

このシーンの大きな見せ場だ。

その撮影を Brad が、監督と共同で進行するのだ。

僕にとってこれ以上ない条件が整った。

大一番である、

と僕は確信した。

「俳優人生を賭けた勝負の撮影」

に、決意の通り、自分のありったけの表現をぶつけた。

Brad の目の前で、無様な演技を見せるわけにはいかない。

11月16日のリハーサルから、17、18、19日と連続して3日間、予定を大幅に超えて36時間以上費やされた僕のシーン。

僕は、コーディネーターが Brad だったから、ジャッキーが実力を認め、悪役に起用した彼だったから、本当に全力を、持ち得るエネルギーを1滴残らず、役に注ぎ込むことが出来たのだ。

彼の前で手は抜けない。

死ぬ気で挑んだ。

日本人の誇りと、

自分の全キャリアと、

これまで培ってきた技術と、

熱い思いをかけた役柄なので、

この1本の仕事が、きっと僕の運命を変えると信じている。

今まで見せることが出来なかった演技を、フィルムに刻めたはず。

そしてこの『運(運命)』は、

勝手に転がり込んできたものではない。

12年前に全力で演じた舞台の演技が1ファンの心に触れ、勇気を振り絞ってジャッキーのパートナーに拙い英語で話しかけ、自腹の渡航費をかけて香港に飛び、やがてアメリカの映画/TV界に挑み、この地のオーディションで4年間闘い続け、役を勝ち取ったからこそ、Brad とメキシコの撮影現場で再会できたのだ。

★『運(運命)』は、自らの手で運ぶものだ ★

僕はそう信じている。

歩んできた道に、偶然はない。

〜以上、メールマガジン 『ハリウッドで俳優として生きる! ”夢” を掴むプロセス』 第67号より〜

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

以上の撮影は6年前に起きたことです。

そしてこの手記の中に綴った、ジャッキー・チェン氏とお会いした一瞬一瞬は、もう17年前のこと。

星の数ほどいるファンたちの1人が僕だったわけですから、もちろん現在の彼が僕を覚えているということはありません。

しかし、彼が俳優として、人として、ファンの方々を楽しませてきた姿、期待に応えようとしてきた姿、そして子供の頃からスクリーンで観てきた彼の姿は、僕の中で消えることはなく、骨を折り傷だらけの身体になっても、アメリカの市場で何度となく挫折しても、諦めず、常に笑顔を絶やさなかったその姿勢にはずっと勇気をもらってきたのです。

僕は、彼が日本でも人気のアクション映画のスターだから、レッドカーペットでインタビューしたかったのではありません。

彼がアジア人の俳優として、”主演”としては40年以上にも亘って、世界市場に受け入れられ、ついにそのことに対し米国映画科学アカデミーが《名誉賞》を与えた、

その傑出した、希有な人物の喜びの生の声を、映画ファンの皆さまにお伝えするのは、本年度のミッションの1つだと心していたのです。

そのことが現実に叶い、本当によかったと、心から感じています。

ほんの小さな行動かもしれませんが、僕から彼に出来た、恩返しでもあります。

アカデミー賞は今、”人種の多様性や文化の豊かさ”を、もっとフェアにノミネートや受賞結果に反映させていくべく、変わろうとしています。

その変化の兆しの時期を、僕らは目撃しているのです。

”多様性”とは、人種に限ったことではありません。

アカデミー賞には、スタントなどの部門賞だけでなく、(俳優たちの命運を左右する)キャスティング・ディレクターたちの部門賞もまだありません。

昔は、長編アニメーションの部門賞さえも存在しませんでした。

でも、第74回(2001年)に新設されたからこそ、日本アニメの高いクオリティーの認知度がそれ以前よりも高まり、受賞や、連続ノミネートなどの栄光が話題になり、より一層の熱い視線が、世界から注がれるようになったのです。

これからも、時間はかかるかもしれませんが、きっと次々と変化が生まれていくはず。

1つの作品が、1人の仕事が、1つの行動が、ロールモデルとなり、誰かを触発し、誰かを励まし、誰かを奮い立たせ、やがて大きな功績やうねりを生むことはあります。

我々映画人たちの、あるいは映画ファンの皆さんの洞察や見識や主張が、世界に変化を起こしていく、そう信じてやみません。

縁があって、この寄稿を読んでくださった皆さま、かなりの長文にお付き合いいただき、貴重なお時間を本当にありがとうございました。

偉大な先輩たちの足跡と背中を見ながら、これからも邁進します。

追悼(2015年5月28日執筆)

今井雅之さんが逝ってしまいました。

あんなに屈強で、誰よりもバリタリティーがあって、力強い人が。

1993年、僕が生まれて初めて挑んだオーディションだった舞台『The Winds of God(神風)』の審査員席に今井さんは鋭い目つきで座っていました。

隣には、今井さんの恩師、奈良橋陽子さん。

演技の道を志した僕に、初めてチャンスを与えて下さったのがこのお二人で、以来『The Winds of God(神風)』という舞台は僕にとってずっと ”教科書” のような作品でした。

『Winds』は、数多くの観客の心を揺り動かし、数多くの若手俳優たちにとって ”青春” として、あり続けました。

「精一杯に生きる!」というメッセージを誰よりも体現してきた今井さんは、末期ガンと闘いながらも、最後まで復帰を目指していました。

今井さんと最後にお会いしたのは、「末期がん公表会見(去る4月30日)」の前日、東京三鷹市で、最後の通し稽古リハーサルをしている時です。

陣中見舞いのために訪れました。

少し早めの時間から訪問した稽古場には、すでに誰よりも早く今井さんの姿がありました。

実に、十数年ぶりの再会です。

「今井さん、戻ってきました」

と伝えると、

「もっと元気な時に会いたかったよ」

と、少し細い声でおっしゃいました。

「これで99年の(Winds)のメンバーはみんな来たな…」

と。

(NYのアメリカン・プレイス・シアターにて1999年)

今井さんはその時、稽古場の端に置いてあった自転車を漕いでいました。

首からタオルをかけて。

本気でリハビリしていたんです、もう一度舞台に復帰するために。

「本気」だと、伝わってきました。

この日はじっくり、奈良橋さんと今井さんが二人で、『Winds』の現メンバーの稽古の演出をされる姿を見学させて頂きました。

今井さんは静かに見つめて座っていましたが、時折、指示の声をスタッフや俳優たちに向けて伝えていました。

訪問した過去の出演メンバーの僕らをひとりひとり、現メンバーの皆さんに紹介までしてくれました。

優しく、熱い空気と、懐かしい俳優たちの気迫が、稽古場に満ちていました。

5月1日、東京公演の初日の舞台の開演前に、今井さんは舞台に立ち、観客の皆さんにご挨拶されました。多くの方々が来て下さったことへ、心から感謝を込めて。

本当は、立っている力も無い状態だったのは、稽古場での様子を見て、関係者の皆さんのお話を聞いて、知っていました。

でも今井さんは、渾身の力で声を振り絞り、マイクで御礼を語ったのです。

そして、「身体を良くして、きっと戻ってきます!」と約束したのです。

常人ではありえない忍耐力と体力と心の強さで、その任務をやり遂げていた今井さんの姿を見ていると、ひょっとして、もしかしたら、今井さんは、末期ガンをも克服する奇跡を起こすのではないか…

そう思える気がしました。

今井さんは、「精一杯に!」「熱」という言葉が誰よりも似合う人です。

先輩から僕らが学んだことは、

「やりたいと思うことに、全力で、本気で、挑んでいいんだ」

ということだったと思います。

今井さんは、最後まで、本当に最後の瞬間まで生きて闘う自身の姿で、それを俳優たちにだけではなく、社会の皆さんに、ファンの皆さんに、おしえてくれたのだと思います。

真っ赤な熱が、いつも溢れている、エネルギーの燃えたぎる人でした。

その熱で多くの後輩の僕らも、懸命に走ることができたのです。

今井さん、

僕らに大切なチャンスをありがとうございました。

学んだことが、沢山、沢山、あります。

若手の僕らをガンガンと牽引してくれた今井さんがもういないのは、

信じられないのですが、僕らより何倍も力を出し切って、

先へと走っていってしまったんだと思います。

どうか、ゆっくり今は休んで下さい。

「青春」の日々を、

決して忘れることはありません。

僕の ”5%” 東北復興支援

~まずはここからの10年間、この問題を忘れないために~

『5%支援開始!』

(2011年3月25日執筆)

今朝、オーディションに行く時から考えていました。

いえ、地震が起きてから考えていたのです、被災地のために、一体僕に何ができるかと。

僕が住んでいるのは3年半前から海を越えたロサンゼルスです。

今思えば、まだ日本に居た時から、大変お恥ずかしいですが、自然災害による被害に関してとても無頓着であった自分がいます。

しかし今回の大震災では、大事な友人が福島、茨城に、愛する家族らが神奈川や千葉に今も居ることで、震災当事者の立場を非常に深く考えさせられました。

僕は海外に身を置いていて、津波に遭うことも無く、放射線の影響下にもなく、計画停電で節電に協力するでもなく、食糧や水や燃料不足に喘ぐこともありません。

そこで考えました。

僕が、アメリカの映画TV業界で演じる仕事で稼ぐことが出来る報酬の5%を、今日から東北が復興するまでの10年間、被災地への寄付に充てていきたいと思います。

エンターテインメントという仕事は、お客さんや視聴者の皆さんが平和で健康であってこそ保たれる職業です。

今、僕がこうして俳優でいられるのは、過去に、全国にいる皆さんが僕らの出演作を観て下さったからです。

そして今アメリカで活動できているのは、多くの支援者の方々からの支えがあったからに他なりません。

僕はスターでもセレブでもないですし、月給制でもないですから、演じることで得られる額など微々たるものです。

しかしたとえ5%でも10年間続けていけば、きっと大きなことに役立ててもらえるはず。

これから日本は放射線の影響により厳しい苦戦を強いられます。

間違いなく長きにわたる支援が必要になるはずです。

日本が笑顔で立ち上がるその礎の一部を支えるために、どんな小さな作品の仕事であっても、寄付金を捻出していくことにしました。

決してサンドラ・ブロックさんらの素晴らしい貢献のようにはいきませんが、僕のこの行動が、エンターテインメント業界仲間にも連鎖することを期待します。

この貢献の形のためにも、今後も演じる仕事への情熱を失わないように頑張っていきます。

もちろん、ことさら公表することではありません。

でも、そのほうが僕自身もさらに懸命に仕事に取り組めるし、普段出来ていない節約の意識がもっと持てると思います。

地震で命という宝を失った人たちを思えば、24万人の避難生活者の皆さんのことを思えば、

僕らはもっともっともっと節約ができる。

皆さんがいつも、いつも、温かく応援して下さっているように、僕も日本の皆さんを応援します。

素晴らしい明日、未来のために共に進みましょう。

これからは、役が獲得できた時には、2倍の喜びの意味で、ご報告しますね!!!

日本の、一日も早い復興へ。

祈り。

英二郎より

追記:3月25日に表明した、『5%支援』に、

「アメリカの映画TV業界で演じる仕事で稼ぐことが出来る報酬の5%を東北の復興に寄付」

と書きましたが、”演じる仕事” だけでなく、毎月発行している僕のメルマガ、

『夢を掴むプロセス』

http://www.mag2.com/m/P0007695.html

の執筆/配信による収入の5%も、復興への支援として、加えて寄付に充てることに決めました。

まだまだ微々たる額かもしれませんが、頑張っていきます!

英二郎

『硫黄島からの手紙』編

英語吹き替え版録音、<THE ENGLISH LANGUAGE WORLDPREMIERE>放送へ。

(2008年4月執筆)

2008年1月(渡米後、4ヶ月目)。

年明けの初仕事に臨みました!

07年11月から脚本家のストライキが続き、映画界のみならずロサンゼルス市の経済さえもが悲鳴を上げている最中。

この時期に1本でも仕事が出来るということは、この地で<俳優>を職業としている者としては精神的にも、また経済的にも非常に助かることです。

_________________________

WGA (Writers Guild of America) ストライキ:

脚本家のストライキは3ヶ月弱に亘って続きました。

「DVD/ネット配信/ダウンロードなどの急激な普及により、大きく変化した映画ビジネスの新たな形の収益を、作品を生み出すライター(脚本家)たちにも分配せよ!」

という争議を映画スタジオ/プロデューサー側に対して起こしていたものです。ストライキ中は、組合員であるライターたちが新しい脚本の提供を完全にストップしたため、この期間中にハリウッドで撮影できたのは…“(07年11月5日以前に)既に書き上げられていた脚本の映画やTVドラマ” のみに限られました。

このストにより、昨秋シーズンの途中で製作を一旦中断したTVドラマは『24』『ヒーローズ』『グレイズ・アナトミー』など20番組以上に上り、トップスターを配するメジャー映画企画も何本も “製作中止” や “配役交代” を発表しました。

映画関連の中小企業(小道具レンタル、ケータリング、輸送など)は廃業に追いやられかねないケースもあり、タレント・エージェント会社ではエージェント(代理人)を一部解雇したり、所属の俳優たちの数をこの機会に縮小するところもあると聞きました。

08年のゴールデン・グローブ賞がこのストの影響を受けて前代未聞の ”授賞式中止” の決定に追いやられたのは記憶にまだ新しいところでしょう。

いつこの争議に決着が付き、再びハリウッドが全体的に動き出すのか全く見えてこない時期は、非常に深刻なムードが業界を覆い尽くしました。

僕が所属するSAG(映画俳優組合)は、このライターたちのストライキを支援しました。

ライター組合が、スタジオ/プロデューサー側から引き出すであろう報酬や労働の好条件は、そのまま俳優たちの権利の向上にも影響を及ぼすからです。

自分の権利のためにとことんまで闘えるという土壌は素晴らしいことです(こういう争議が日本で起こることはまずありません。日本の業界には監督/脚本家/俳優などを守るべき”組合”が事実上存在しないからです)。

とはいえ、約20年前に同規模のストライキをライター組合が起こしたときには、なんと22週間も続いたそうで、約半年間も撮影の仕事やオーディションが無い状態が続くのは、我々俳優にとっては文字通り

「死活問題」となります。

3ヶ月で争議が終結してくれた時には、胸を撫で下ろす思いでした…。

_________________________

そんな時期…

取り組んだ08年最初の仕事はなんと…

映画『硫黄島からの手紙』

しかも…

新たな役を獲得したのです!!

「んっ?何言ってんの?どういうこと?」

と不思議に思われるでしょう。

実は、ワーナー・ブラザーズ映画が『硫黄島』の<英語吹き替え版>を新たに製作したのです。

07年11月、この吹き替え版に向けてのオーディションがありました。

英語に吹き替える作業は通常なら、アメリカの声優もしくは俳優の仕事です。

しかし、製作側は、作品の雰囲気やニュアンスを極力生かすために

「生粋の日本語なまりを含みつつ、しかも(米国視聴者が)しっかり聞き取れる英語が必要である」

と判断したようです。

映画に出演している、元々のキャストの声をできるだけ優先的に起用したい意向があったようで、僕には〈大久保中尉〉を演じられる可能性がありました。

オーディションは3日間。

1日目のトップバッターとして録音スタジオに呼び出されました。

僕が受けた役は、

主要な3つの役どころ

1、西郷兵卒(二宮和也)

2、西中佐(伊原剛志)

3、清水元憲兵(加瀬亮)

でした。

実際にレコーディング・スタジオで、吹き替え作業をやってみてテストします。

とにかく、この作品にまた何らかの形で貢献できるというのは幸せなことですから、録音ブースで必死に取り組みました。

台本は数ページですが、その日に会場でもらったものです(作品や役柄の雰囲気を熟知していることが救いでした)。

僕には、声や性格からして若い “西郷” や “清水” が演じ易く、威厳や貫禄が必要な “西中佐” はやはり少し難しいと感じられました。

ところが、

ワーナー映画側から知らされたオーディションの結論は…

「君に、バロン西(西中佐)を演じて欲しい」

でした。

これには驚かされました。

一番可能性が低いと思っていましたから。

起用の理由を担当者に聞いたところ、

「(声に)カリスマ性と、楽観的な明るさがあり、西中佐に適していた。他にそういう声の持ち主は見つからなかった」

ということでした。

このコメントは非常に嬉しい、しかも自信を芽生えさせてくれるものでした。

なにしろセリフは全て英語なのですから。

2006 Warner Bros. Entertainment Inc. and DreamWorks, LLC All rights reserved.

しかし僕は、もともと自身の役である、“大久保” の声を絶対に自分でやりたいという思いがあったので、

「西中佐と大久保は、二人で会話を交わす場面があるので、(西の声を担当したら)大久保はできなくなってしまうのでは?!」

と、不安になって問い合わせてみたところ、

「西と大久保、双方を演じてもらいます」

という答えが返ってきました。

「二人が同時に登場するのは数シーンに限られるので、問題ない」

とのワーナー側の判断でした。

僕が西中佐の声を…??

何かの間違いかと思ったほどでしたが、後日、正式に吹き替え用英語台本と録音日のスケジュールが届きました。

二役やれる、しかも英語で!

いくら元々出演した映画とはいえ、英語のセリフになれば演じる微妙なニュアンスや語順が大幅に変わってしまいます。

全く新しい役を2つやるような仕事。

非常にいい勉強であり、いい挑戦です。

英語が母国語でない俳優に主要な2役を演じさせるという決定には、必然的にリスクがあるでしょう。それでもチャンスを与えてくれたことは光栄です。なんとしても期待に応えなければいけません。

でも、実際の録音はさすがに難しかったです!!

<西中佐>の声は、自分の地声を若干低めに抑え、かすれさせ、そのトーンとの差が生まれるように、<大久保>の声は少し高めに、張りを出しました。

日本語のオリジナルより、英語版の大久保は若く元気な印象の人になっています(笑)。

2006 Warner Bros. Entertainment Inc. and DreamWorks, LLC All rights reserved.

それでも、どちらも僕の声であることに変わりませんから、時折似てしまう部分も出るわけです。響きが似通ってしまった時には、遠慮なく録り直させてもらいました。

また、セリフの中の言葉の1つ1つも、西中佐は軍事的な背景にも触れるので、難易度が高かったです。

そして、

録音の手応えは…

巧くいったと思っています。

吹き替え版の担当ディレクターは、<西>と<大久保>のそれぞれ独自のトーンの話し方と、違う声調を、評価してくれました。

オリジナル日本語版の大久保中尉のパフォーマンスの質を英語でもある程度維持しつつ、一方で伊原剛志さんの演じた西中佐のタッチ、雰囲気を極力吹き替え版にも残せたと思っています。

最善を尽くしたつもりです。

何も知らずにこの放送を目にした米国の一般の視聴者の方々は、2人の声を同じ俳優が演じているとは気づかないまま観てしまったはずです(というか、そうであって欲しい…笑!!)。

この吹き替え版は、『THE ENGLISH LANGUAGE WORLD PREMIERE』として、米国ケーブルテレビ局AMCのネットワークで4月26日に初放送となりました。

今のところTVのみでの使用で、DVD化などはされる予定はありません。

しかし北米での放送ですから英語の質と響きは重要で、日本人だけではなく日系アメリカ人も声優として参加し、“日本語の味”を含んだ英語に巧く統一され、仕上げられています。

まるで違う作品が1つ生まれた感じです。

日本の皆さんに向けては、いつか再編/再販されるであろうDVDにこの英語バージョンが収録されてくれることをひたすら祈りたいと思います。

ちょっと違った角度から…

『硫黄島からの手紙』アカデミー賞結果と、その影響力。

(2007年4月執筆)

第79回アカデミー賞発表直後、ロサンゼルスに滞在中の僕の携帯電話に日本の友人からいくつかのメールが届きました。

「アカデミー賞、作品賞がとれなくて残念だったね…」

というのが主な内容でした。

そう、栄冠が『ディパーテッド』の手に渡ってしまったからです。

僕もテレビ中継を観ながら、在米キャストと共に

「え…?えぇ~!」

と、声にならない叫びを上げていました(笑)。

応援してくれていた日本の友人たちがガッカリしたのも無理ありません。でも一緒に受賞の成否の興奮を共有してくれたのが嬉しくもありました。

ところが後に、実に気になることが…

それは翌日以降の日本国内の報道でした。新聞やネット等で伝えられたヘッドラインが

<日本期待の両者は受賞ならず>

( ※両者とは菊地凛子さんと硫黄島のこと)

<硫黄島は作品賞を逃す>

と、ネガティブな表現一辺倒であったことです。「勝ち取る」ではなく 「逃す/ならず/残念」という言葉で伝えられる結果報告。

おそらくテレビの報道も同様であったことでしょう。

________________________

ここでは日本には伝わりにくい賞レースの背景、評価の価値、受賞の興奮を、作り手側の1人である僕の視点からお伝えしたいと思います。

アクセスして下さっている応援者、友人の皆さんとだけは是非分かち合いたいので。

________________________

アカデミー賞はご存知の通り、米国映画界最高の栄誉と称されています。

普段は観光客で賑わうハリウッドのメイン通りを何日も前から封鎖して演出準備をするほど、力の入る1夜の祝典…。

そして日本もそうであるように世界各国が受賞の行方を中継で目撃します。

投票するのは映画芸術科学アカデミーに属する会員たち:プロデューサー、監督、撮影監督、俳優、脚本家、映画会社役員、宣伝・広報ほか。つまり、映画人の代表が映画人のその年の偉業を称える賞です。

その点が、批評家による主だった賞とは異なります。

年間400~500本程公開されるというアメリカ映画の作品群の中にもからわずか5本の候補に選ばれるということは、非常に厳しい確率の競争です。世界市場でも最も影響力を持つ、映画の都での話ですからなおさらです。

ちなみに同賞の外国語映画賞は、世界の国々から各1本、代表として選出された作品中から選ばれますが、今年の日本代表作品は『フラガール』でした。日本国内では映画賞を軒並み制したヒット作が、アカデミー賞ではノミネートされない訳ですから、その競争の晴れ舞台に立つことがいかに困難であるかがわかります。

『硫黄島』が作品賞にノミネートされたということは、外国人キャスト陣による映画というハンディがありながらも、米国映画産業がその作品のクオリティーを認めたということです。79年の歴史で、全編<日本語>の映画が作品賞候補に挙げられたのはもちろん初。しかもアメリカで最も尊敬される巨匠監督がかつて敵国だった日本の兵士たちの心の内面を描くという、史上類を見ない挑戦でした。

作品賞の行方は、『バベル』か『硫黄島』の一騎打ちだと僕は睨んでいました。

監督賞はほぼ間違いなく『ディパーテッド』のマーティン・スコセッシ。他の賞で確実視されていたのは助演女優賞候補のジェニファー・ハドソンくらいで、残りの部門の展開は全く読めず。もし『硫黄島』が作品賞を獲得できない場合は、無冠に終わることもあり得ます。僕は当日までハラハラでした。

「できれば1つでも受賞して欲しい…」

と祈るような気持ちだったのです。

結果は、監督賞のみならず作品賞までもがスコセッシ監督の手に。

名匠・名優・大ヒット興行と3拍子が揃ったのが受賞理由の1つで、一般観客からの支持率もトップでした。

しかしもっと大きな理由は米国映画界のスコセッシ監督への “労いの気持ち” でした。今年の授賞式は開催前からスコセッシ監督初受賞の流れが確実にあったのです。会場は彼への祝福ムードが溢れ、これはこれでとても素敵なことでした。誰もが彼のこれまでの偉大な業績を讃えていました。

但しその一方で、

「監督賞だけで十分だろう」

という事前の予想もあり、受賞後も

「『ディパーテッド』は必ずしもスコセッシ監督の最高作ではないのに…」

という反応があったことも事実です。

米メディアは、<sentimental favor(感傷的な善意/好意)>という言葉を盛んに使い、この受賞を分析しました。

つまり、“これまでの彼の功績に対しオスカーを与えよう、彼に受賞して欲しい” という気持ちがアカデミー会員の投票を左右したという意味です(映画業界が祝福ムードに沸く中、メディアは冷静でした)。

今年は過去最も国際的な彩りの授賞式と言われていましたが、意外にもアメリカ映画人にとって一番ハッピーなエンディングが待っていた訳です。

皮肉なのは『ディパーテッド』が香港の傑作『インファナル・アフェア』のリメイク作であるという事実。

“ゼロ” から生み出したのではない作品が最高の栄誉に輝いてしまったのですから、監督自身の胸の奥は複雑かもしれません。

(※誤解の無いように書きますが、『ディパーテッド』は出色の出来映えで、僕は大好きな映画です。演技、演出、脚色(脚本)、編集、音楽が素晴らしく、手に汗を握るエンターテインメントです!)

外国映画のリメイク作品が作品賞を獲得したのも史上初。

他国の優秀な力が、ハリウッドを支え始めている現実を、ハリウッド自身が証明したとも言えるでしょう。

やはり今年は “実に” 国際的な授賞式であったということでしょうか…。

スコセッシ監督はこれまでアカデミー賞に関しては不遇でありましたが、ようやく今回面目躍如。

05年には『アビエイター』で受賞を期待されていながら、『ミリオンダラー・ベイビー』のクリント・イーストウッドに突然の参戦で作品/監督の両賞を奪われてしまったという経緯があったことは有名です。年度がズレていれば、とっくの昔に受賞していた名監督です。

一方、『バベル』(作曲賞で1冠)も、年度が違えば結果も違っていたでしょう。

『硫黄島』は、もしクリントが過去1度もオスカー像を手にしていない人であったら、確実に今年の作品賞を獲得していたと思います。例年であればアカデミー会員が最も好む作風ですから。(※でもクリントは過去既にアカデミー賞4賞+名誉賞の計5回受賞しています。「もうクリントは充分でしょう」という気配さえあったんです…苦笑)。

『硫黄島』が批評家・メディアから受けた、

「今年最高の米国映画」

「受賞の可能性は低いものの、本来受賞すべきなのは『硫黄島』」

「クリント・イーストウッド監督作品の中でも最高傑作」

といった米国内での驚くべき高い評価は、あまり日本では伝えられていないのではないでしょうか。

この作品が【音響編集賞(音響効果賞)】を受賞して本当によかったと思います。

それは、日本人としても、アメリカ映画の出演者の一員としても。

日本では全国公開がほぼ終了しましたが、欧州・アジア・南米など30カ国では2月半ばから上映をスタートしました。

世界中の映画ファンが見つめた授賞式では、作品賞ノミネート作5本の内『硫黄島』は最初に紹介されました。アルファベット順なら3番目のはずのこの作品をトップにもってきた演出には、作品やクリントへの敬意が感じられました。

外国語作品(英語字幕)を真っ先に紹介することで “国際色” をアピールする狙いがあったのかもしれません。

その上、1冠獲得でアカデミー賞受賞作品に選ばれたことは、当然世界全土での劇場興行成績に影響を及ぼします。

「受賞作品なら観てみよう」

と判断する映画ファンが必ず存在するからです。

さらにDVD発売時には、パッケージにオスカー像のマークと<アカデミー賞4部門ノミネート【音響編集賞受賞】>という文字が踊り、永遠にアカデミー賞受賞作品のコーナーに並ぶことになります。映画ビジネスという観点からみても影響は多大!

この<受賞>により、世界中でこの映画を観てくれる人が増える。

作品にとって最も意味のあることです。

思い起こせば、4年前の『ラストサムライ』(日本国内のその年のトップ成績を記録:観客動員1410万人、興行収入137億円)は助演男優、美術、衣装、録音の4部門でノミネートされながら無冠に終わりました。あのヒット作でさえも1つの受賞を叶えることもできなかったのです。

『硫黄島』の音響編集スタッフは…

砲弾の爆音、

火炎の放たれる音、

雨の音、

足音、

ヘルメットが撃ち抜かれる音、

無数の弾がかすめる音、

一発の銃声が響き渡る音、

それら全ての効果音を作り、編集し、映像に組み込みました。

しかも彼らは、彼らにとって外国語である日本語の台詞の “音” との絶妙なタイミングを考慮しつつ、全ての効果音の編集をやってのけたのです。

そして音響編集の “金メダル” を獲得しました。

今年は、『パイレーツ・オブ・カリビアン:デッドマンズ・チェスト』や『ブラッド・ダイヤモンド』そして『父親たちの星条旗』らを抑えての受賞でした。

この部門の過去の受賞作品には…

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

『エイリアン』

『ターミネーター2』

『ジュラシック・パーク』

『ブレイブハート』

『タイタニック』

『プライベート・ライアン』

等、記憶に残る名作がズラリと連なります。“音” の表現レベルにおいて、これらの名作と肩を並べたことになる訳です。

身の凍る迫力と繊細な描写を演出した、あの “音” の1つ1つを作り上げ映像にはめ込んだ担当者にとって、受賞の瞬間は全身が弾けるような喜びだったに違いありません。

そして<受賞>の誇りと歴史の記憶はクリントのチーム全員が一生持ち続けられる財産です。

2006 Warner Bros. Entertainment Inc. and DreamWorks, LLC All rights reserved.

さて、話を元に戻します。

日本のメディアは、この実質的・政治的に難関のアカデミー賞で『硫黄島』が1部門を制したという事実をどれだけ積極的に伝えたでしょうか?

なぜ、

<硫黄島、アカデミー賞受賞作の歴史に名を刻む>

<『ディパーテッド』は作品賞ほか4冠。『硫黄島』は音響編集賞で1冠!>

というようなポジティブな表現の記事はほとんど皆無だったのでしょう?

日本こそが誇るべきなのに…。

発表後に日本の某テレビ局が放送した授賞式ダイジェストでは、音響編集賞受賞者アラン・ロバート・マーレイとバブ・アスマンが名前を呼ばれた直後にクリントと抱き合い、テーマ曲が高らかに流れる中ステージに上がって喜びの思いを語り、そのスピーチをクリントや渡辺謙さんが聞いているという光景が全てカットしてありました。

1個の “金メダル” の価値とスタッフワークの意味を物語る光景を、日本国民に届けることをしなかったのです。

日本の多くの観客が、彼らの作った “音” を劇場で耳にし、映画が訴えかけるメッセージに共鳴したにも関わらず…。

日本の領土である島で起きた物語を、日本の俳優と共に紡ぎ出したアメリカ人スタッフたち。

彼らが最終的に手にした栄誉は他人事でしょうか?

彼らは世界に向け、日本兵にも心があった、家族があった、懸命だった、生きたかったのだという姿を伝えてくれました。

第二次大戦以降、世界で 「野蛮だった、狂信的だった」 と言われてきた日本人への見方を覆すほどのインパクトをこの映画を通して与えたのです。事実、偏見を見直し、評価を変えた人は多い。

そして『硫黄島』の製作には、日本人のキャスティング担当者/翻訳者/通訳者/記録助手のスタッフも参加しています。彼らの尽力無しでは、映画が完成して皆さんのもとに届くことはありませんでした。その ”支え” があってこそ、あのクオリティーが実現しました。

もし仮に「音響編集」部門にも日本人スタッフが名を連ねていて受賞を果たしたのだとしたら、報道姿勢はどうだったでしょう?

ノーベル賞やスポーツの世界選手権メダル獲得のように注目されたのではないでしょうか。

国境を越えて各国の映画人が強力し合って作品を生み出すのが当たり前となったこの時代にあっても、もし日本人が日本人の直接の手柄や功績についてしか喜べないのであれば、(世界標準で)芸術を問う “眼” を育むことはできないでしょう。

受賞の成否だけでなく、レッドカーペット上の華やかなドレスだけでなく、そこへ到達するまでの道のりを注視し、評価できる見識眼を持てるか否かが、次の時代のステージへの僕らの大きな課題です。

日本国内で『硫黄島』は興行収入50億円、観客動員400万を超える大ヒットとなりました。

しかしその一方で、その作品がアカデミー賞受賞作として映画史に名を刻んだ事実は社会のほとんどの人々に認識されていません。

報道は何を伝えたのか…。

作品賞を逃したことは決して ”マイナス要素” ではありません。

ノミネートされた時点で勝利者であるというのが米国映画界の認識なのですから。

それよりも1部門受賞の栄誉をメディアが全く前向きに捉えられなかったこと、そのことの方が日本にとって ”根深いマイナス” であると、僕は感じています。

そしてもう1つ、日本には「裏方さん」という言葉がありますが、これはご存知の通り「スタッフ」を指す呼び名です。

脚本家、カメラマン、照明、衣装、美術、メイク、編集、作曲…これらの人々の努力の存在を「裏」と捉えている限り、映像や舞台芸術の <産業>としての発展には限界があるでしょう。彼らの仕事の要素は、映画にとって ”主役” と同様に大切なのですから。

毎年、アカデミー授賞式のステージに各部門のスタッフが誇らしく上がり脚光と拍手を浴びる度、その<産業>の成熟度を見せつけられる思いになります。

この成熟した場で、『硫黄島からの手紙』が主役争いを演じたこと、存在感を示し、一矢報いたことの意義は日本人よりアメリカ人の方がむしろ強く重く受け止めているかもしれません。

まるで本当の “硫黄島の戦い” がそうであったように…。

撮影記録 『ハルとナツ』編 Vol.3

大お疲れ様会 (2005年 初夏執筆)

帰国翌日の5月18日にはこの秋放送予定の記念ドラマ『ハルとナツ~届かなかった手紙』の撮影終了の大打ち上げ会がありました。

米倉涼子さん、村田雄浩さんをはじめとするブラジル組キャスト・スタッフの皆さんとの再会が嬉しく、また、出演者の一人として一言ご挨拶できる栄誉にも与りました(大御所、森光子さんや野際陽子さん、柄本明さんらがいらっしゃる前でですよ!びっくり)。

会の中盤、ドラマの4分間ダイジェスト版が会場で披露されたんですが、素晴らしい映像に列席者は感激しきりでした(ブラジルの大地や北海道の雪景色の映像はやはり説得力があるのです!)。

製作スタッフの方々は仕上がりに大きな自信を見せていました。

期待して下さい!!

散会の前に高倉家のキャスト(主人公の家族一同)が音頭をとり、“一本締め”で会を締めくくった時にはとっても温かいムードに包まれました。本当に参加できてよかった一本です。

写真:打ち上げ会場で。

左から、水町レイコさんキヨ役、吉見一豊さん洋三役、村田雄浩ハルの父・忠治役、テクニカルディレクター高橋太さん、カメラマン清水博巳さん、僕、斉藤洋介さん平造役

撮影記録 『ハルとナツ』編 Vol.2

老け役で最後の収録 (2005年 冬執筆)

12月半ば…ロケ地、横浜某所。

『ハルとナツ』、最終収録(“邦男”の出演シーン)では約半年ぶりにスタッフの方々に会うことができました。

皆、かなり色白に変わってまして、びっくり…(笑)。でも真剣で、格好いい仕事ぶりは変わらず。

そうそう“色白”といえば… 米倉さん(ハル成年期役)はもともととっても白くて、今回の撮影で初めて共演させて頂いた森光子さんも透き通るような白さで清潔感に溢れていました。

う~ん、僕はこのお二人の息子としてふさわしいかなぁ…(笑)、どんな“息子ぶり”かはこの秋の放送でしっかりチェックして下さい!

今回も20代と50代の邦男を演じたんですけども、ズバリ!“老け役”って難しいなぁ、って思いますね。メイクの方が丁寧に特殊メイクでしわを作って、髪も白くなって、見た目はすっかり老けちゃうんですけどね(見事に!)。

ルックスが変わると気分も乗ってくる、年をとった感じに。

でもね、“声”って年を重ねられないですから。“50才風の話し方”をしたらわざとらしくなります、目指したいのは“僕が50才になったらどう話すか…”ってこと。

簡単じゃないんですよね、これって。

俳優って永遠に満足しきれない仕事なんだと思います。

最後に演じたシーンは “青年期の邦男がお見合い写真を見つめるシーン”。一人で演じる場面でした。

実はこの日が最後の収録というのは朝から実感がなかったんですよね、ブラジルロケが長かったせいで。

でも最後のカットを撮って、「はい(VTR)、チェックオッケー!!」という助監督さんの声を聞いたとき、“ああ終わっちゃったんだなぁ”と、ふと安堵のような寂しいような感じを急に覚えました。

すると・・・恒例です(俳優が全シーンを終えたときの)!監督が花束を持ってセットに入ってきてくれました。握手をしながら、「彼はブラジルの時から、演じているときも、出演していないときも、ずっとこの作品のために頑張ってくれました」と皆に語ってくれました。

監督の笑顔と、この言葉を聞いたときが、今年気持ちを注いできた日々が報われた瞬間でした。不覚にも涙が溢れかけました。

そして次々と、ブラジルで本当に楽しく、また本当にハードだった撮影期間を共にしたスタッフの皆さんが一人一人温かく声をかけて握手してくれたんです。

(写真:佐藤監督とスタッフの皆さんの言葉に感涙. . . )

ドラマの現場でこんなに嬉しかった経験はこれが初めてで、その意味でも『ハルとナツ』は(放映はまだですけれども)僕にとって忘れられない作品になってくれました。

’04年はそんな素敵な締めくくりがあり、また挑戦していくための強い勇気をくれました。

撮影記録 『ハルとナツ』編 Vol.1

邦男、登場! (2004年 夏執筆)

ブラジルに到着した日からちょうど2か月。

サンパウロ州(一つの州で、日本の面積ほどある)、第3の都市カンピーナスでの撮影を終えて、今はそこから南へ100キロ離れた南米最大級の都市サンパウロの市内にいます。

滞在しているホテル(”BLUE TREE TOWERS PAULISTA”日本人オーナーが経営するチェーン。洗練されたデザインと清潔さ、心配り等 ”5つ星”も納得の快適さ!!)の部屋窓からは高層ビルに囲まれた、緑生い茂るシケイラ・カンポス公園が見下ろせます。

まだ”邦男”の撮影は残っているものの、僕がこれまで対応してきた日系キャストやエキストラへの台詞指導の役割もカンピーナスで全て終了し、とてもリラックスした日々を送っているところです。

(写真:カンピーナスのコーヒー農園のど真ん中。日系出演者の皆さんと。)

この60日間、特に前半は結構大変でした。

僕は出演者であると同時にスタッフサイドでもある訳です。当然、技術や美術のチームに属すのではなく、言ってみれば演出チーム。

しかし日本語の台詞の言い方や動き方を日系出演者に指導するということは、それ自体、ある意味本当に ”演出” の領域に入ってしまいます。見当違いなニュアンスで教えてしまったらシーンは台無し。このさじ加減が微妙でドキドキなのです、巧くいきますように!!って(笑)。

一方、5・6月中は僕は出演していませんから、俳優チームでもない。ということで、安心できる居場所がなかなか確立しなかったんです(笑)。

最初の頃は、”(撮影本隊と共に)5月から来たけど、俺は果たして役に立てるのだろうか. . . ”と不安を感じる事も度々でした。でもそれは態度に出さず、とにかく急速にポルトガル語を上達させ、徐々に現場で大きな声を出し、日系の方々に指示を与え動かし、ちょっとずつちょっとずつ存在感を出していくよう努めました。

根気良く取り組み続けた結果、次第に多くの人との信頼を築けたと思っています。

そして今こうして振り返ってみて、ようやくホッと一息つけるのです。凄く嬉しかったのは7月4日、”邦男”の(僕にとっての)撮影初日。

高倉ハル一家の働く菊畑(1977年)のシーンの設定に使う、アチバイアという町の菊農園を訪れた日でした。

朝、ホテルのレストランで”ハルの父”役の村田雄浩さん(彼はこの日、撮影なし)が半分呆れた笑顔で

「やっと(笑) . . . 初日おめでとう!!」

と声をかけてくれました。

エレベーターでは照明の水野さんが

「満を持してですね(笑)」

と。

そして晴天の菊畑にキャスト用のバンで到着すると、

「ようやく英二郎君、登場だね!」

「おっ、邦男だ、邦男!」

と、現場には応援してくれているというか”WELCOME”な空気があったんです。

頑張ってきてよかったぁ・・と思いましたよ、この時。

この日は2シーンだけ。

急遽、母ハル(米倉さんとの)短い台詞のやりとりが現場で追加になりましたが、演技への”いい高揚”があるだけで、監督の指示にも冷静に集中できました。

共演相手や、周りを囲むスタッフや、他の方々への余計な変な緊張が無いんです。

撮影は上手くいったようです。最終テイクの”カット~!チェックOK~!!”の声がかかると監督の佐藤さんが、

「いいシーンになりましたよ!」

と米倉さんや高島さんや僕らと笑顔で握手しにきてくれて、清々しい一日の終わりでした。常に監督の横でモニターを見つめる、記録・編集の秀城さんも、

「尾崎さんが映ってて、なんか新鮮でしたよ」

と声をかけてくれました。

(写真:20代の邦男。ブラジル側の助監督達と一緒に)

有り難いですね。普通のケースであれば俳優は”初めての現場”に当日放り込まれ、多くの見知らぬ人々の目の中で、即演じる訳です。

大抵の場合、それだけで緊張するものです、人間ですからね(オーディションを経ていれば大分気持ちは楽ですけど)。その環境の中で、いかにリラックスして自然な演技を生み出せるかというのが俳優の ”内なる闘い” なんです。

そういう意味で『ハルとナツ』は僕(俳優としての)に、通常ではなかなか実現するのが難しい、落ち着いた精神状態を与えてくれる不思議な現場になりつつあります。

それからもう一つ、ブラジル入り以来スタッフの皆さんがどれほど大変な準備をしてきているかをずっと間近で見る事ができたのもいい勉強。

たとえば普通なら現場に行けばカメラが回るのは当たり前だと思いがちです。でも日本から持ってきた少数のカメラがブラジルの強い直射日光や土ぼこりの影響で故障すれば、撮影技術スタッフの顔は青ざめ、眠る間もなく、その後のスケジュールへの影響を考え、カメラの復旧の為に奔走しなければなりません。

どのポジションの方の仕事にも、自然と感謝の気持ちを抱けるようになりました。

カメラマンと、テクニカル・ディレクターが僕”邦男”にカメラの焦点を合わせてくれる事、カメラが無事回る事 . . . 。

照明助手さんが自分に明かりを向けてくれる事 . . . 。

飛行機や車の雑音の中で、音声さんが僕の声をしっかり拾ってくれる事. . . 。

ロケ地に行けば、撮影の日に合わせてちゃんと綿やコーヒーが実り、菊の花が咲きそろっている事、美術の道具も衣装も全て揃っている事. . . 。

監督が真剣に演出意図を、助監督が解りやすく指示を、与えてくれる事. . . 。

通訳さんらの忍耐を経て、ブラジルスタッフ全員が日本の撮影隊と共に動いてくれる事. . . 。

俳優たちが快適に生活し、気持ちよく撮影に臨めるようにプロデューサーやコーディネーターの方々が全ての環境を整えてくれている事. . . 。

これらには全て、とてつもない努力があることを知りました。

俳優としてはとっても稀で財産的な体験です(これを充分生かせるかはどうかは僕の準備と能力に懸かっていますね・・)。

残りのシーンも、12~1月の東京でのスタジオ撮影も、甘えず気を抜かず頑張りたいと思います。

ちょっと違った角度から… (2004年、春執筆)

ロングランを続けた『ラストサムライ』がほぼ上映を終了しました。

改めて、この映画を作り上げたエドワード・ズウィック氏とトム・クルーズ氏の困難かつ類稀な挑戦に感謝したいと思います。

日本の歴史や武士の精神に‘美’と‘ドラマ性’を見い出したアメリカの二人の映画人。彼らが目指した映像は過去ハリウッド映画の中に描かれた滑稽な東洋人の姿・文化とは一線を画すものでした。『ラストサムライ』には日本の奥深い精神を活写しようという熱意や、黒澤映画への敬意が製作者らの土台にありました。

世界市場を狙う大作に100名を超える日本の俳優たち(メインキャストから戦い散る侍・兵士たちに至るまで)が出演するチャンスを生んだのはズウィック監督やトムらのこだわりです(製作費を抑える為に他の人種を起用することもできたのです)。

彼らの心意気に応えるように、この作品は日本国内では歴代のトム・クルーズ作品の中で最大のヒットとなり、観客動員1000万人強を記録しました。アメリカの動員成績とほぼ同数ですから、両国の人口(日本の人口はアメリカの約半分)を比較して考えれば日本では倍の割合で観客を呼んだといえます。

一方、アメリカではトム・クルーズ作品としては小ヒットに留まりました。

作品の評価を左右したのは‘何故、勝元と配下の侍たちは全員命を落としたのにオルグレンだけが一人生き残ったのか?’という点です。最近ではアメリカの批評家や観客も、いわゆる‘ハッピーエンド’であってもそこに不自然さが伴うものには容易に満足しなくなってきているといえるでしょう。

また、アメリカでは‘トム・クルーズ=鎧を着た侍?あり得ない…’という先入観が観客の劇場へ赴く足を鈍らせたとも聞いています。

日本での批評は全体として好意的ですが、その中の批判的な指摘や感想の多くはやはり歴史が正確に描かれていないということに集中していますね。

この映画は外国人作家の目から見た“侍の理想像”を描いたフィクションです。真剣に作られた一種のおとぎ話と言ってもいいでしょう。

しかしその“おとぎ話”には確実に「異文化の民族・国家を尊重せよ」「正しい理由なく他国に軍事介入するべきでない」「利益のために古き良き伝統・精神を簡単に捨て去ってしまうことが幸せか?」といった、今生きている我々が深く見つめ直すべき問題が提起されています。

伝えたいメッセージを、所々史実になぞらえて巧みに編み込み、日本の観客の多くを涙させ魅了する物語をよくも創り上げててしまうものだなと感心させられます。その手腕、技量、努力は称賛に値すると僕は思っています。

あえて(生意気なのを承知で・・・)作り手側の一人として言えば、『ラストサムライ』があれだけ徹底して真摯に描かれる作品であるなら、思い切って3時間を超える歴史大作にして、‘オルグレン大尉が侍たちの生きざまに感化されていく時間’と‘武士の文化が時代にそぐわなくなった背景’をもう一歩じっくり描写して欲しかったと思います。

作品の出来を批判するのは簡単です。でも批判するべきはむしろ、真実味に欠ける刀の立ち回りや物語のワンパターン化を続け、自国の歴史に“劇的な場面や流れ”を見い出すことを怠ったために多くのファンを失ってきた日本国内の時代劇ではないでしょうか。

それにしても今回の賞レースを振り返ると、アメリカの映画界の競争はハイレベルである、と改めて思い知らされます。

”ナショナル・ボード・オブ・レビュー”等、『ラストサムライ』に高評価を与えた賞はあるものの、昨年はエンターテインメント巨編的作品がやや多く、それらの内の一本として数えられてしまったことがアカデミー賞他一連の映画賞主要部門ノミネートを逃す評価に繋がった理由として考えられます(もちろん賞の結果が評価の全てではありませんが)。

さて、主要部門でただ一人、ノミネートを数多く果たした渡辺謙さんはアメリカでは相当の新鮮さとインパクトを以て受け入れらたようです。昨年アメリカで封切られた映画は494本。その中でベストの5人程に選出された事

だけでも凄い事、この評価は本物ですね。

この映画の撮影で、僕は謙さんとは戦闘シーンでしか関わっていないのですが、現場での彼の気迫とテンションは群を抜いて高く、この作品に賭けている気持ちがよく伝わってきました。戦いの全シーンの撮影が終わった瞬間、全員の歓喜の声が上がる中、彼が目に涙をためて我々一人一人と固く握手してくれたのを思い出します。

ただ同時に、絶賛された‘ケン・ワタナベの渾身の演技’は監督であるズウィック氏と多くのシーンで共演したトムによって導き出されたことも見過ごせません。影響は多大なものでしょう。事実、アカデミー賞の赤絨毯でのインタビューでも謙さんは語っています「トムの存在無くして僕の演技はありえなかった」と。

既に『バットマン5』(共演陣がもの凄い!)への出演が決定している謙さんには更に大きなステージに羽ばたいて欲しいと期待をせずにはいられません。日本人俳優があんなにも鮮やかで繊細な演技ができるとアメリカに、世界に、知らしめた功績は絶大でした。

ここ何年かは‘アジア’といえば中国系アクションばかりが台頭してきた米ショウビズ界の印象も少なからず変化するでしょう。謙さんの世界レベルへの飛躍は、そのまま日本人、日系人俳優らの活躍の機会を広げることにもなるのです。

さて我々は“サムライに憧れた外国人が作った映画”に何を見たのでしょうか。

海外の人々が、日本の文化や侍の何に魅了されるのか、我々の国がかつて持っていた本質的な美徳やカッコよさとはどんな点なのか…、そんな事に立ち返るいいきっかけになったのではないでしょうか。

“勝元”のキャラクターは侍の、ヒーローの、理想の姿です。誰しもが失った、或いは得難いものを勝元たちが体現するから、人はそれを観たいのだともいえます。

日本国内でのヒットはひょっとすると、この国の人間が失ってきたものの裏返しなのかもしれません。

『ラストサムライ』は初めてハリウッドの製作チームと日本の演技陣の両方のビジョンが協力し、ぶつかり合い、融合されて創り上げられた大作です。次、何年後にこの様な作品がまた生まれるかは判りませんが、色々な点で画期的でありました。この映画が、何かの転換点・試金石として未来に繋る“歴史”であって欲しいものだと心から願っています。

『ラストサムライ』編

「タムリン・トミタとサムライ」<怒涛の後編>

(2003年 春執筆)

6月4日の朝、やや遅い時間に目を覚ますと、塚越君が好意で貸してくれている携帯電話にメッセージが残っているのに気付いた。

キャスティングのニコルの声!. . .

”なるべく早く電話下さい、とても重要な件なので ”

そう録音されていた。待ちに待った連絡. . 重要な件!?. . 胸が騒ぐ。早速オフィスへ連絡を入れ、ニコルの用件を聞いた。

「ハイ、エイジロウ。貴方いつまでこちらにいられるの、もう少し期間を延ばして滞在できないかしら。来週スタント・コーディネーターに会って”動き”を見せて欲しいの」

コールバック(テストをパスして、ある役の候補として次の面接に呼ばれる事。)だった!!

”うおぉ!! やったぁ. . . ”

電話を切ると暫くこの興奮を噛み締めた。当然受けるつもりで、早速エアー・チケットを再予約(またまた差額を払って)、滞在を10日延ばした。米映画初挑戦の夢はここで終わらずに済んだのだ。

話によればLAに住んでいる俳優でもオーディションに全く喚ばれてない者もいるということだった。そういう中でアメリカの俳優組合にも加盟していない僕がコールバックをもらえたのは本当にラッキーだったといっていいだろう。 5日。銀行でお金をおろし70ドルで木刀を買った。真剣道の小幡さんに剣捌きを指導して頂けるよう急遽お願いし、この日から塚越君の住むウッドランド・ヒルズ(ハリウッドの北西へ数十キロ)からリトル・トウキョウの道場まで1時間半をかけバスと地下鉄を乗り継いで通った。日本を出て以来3ヶ月程、ずっと殺陣も刀道も稽古していない。感覚が鈍った身体でテストに受かる訳がないし、”準備したっ!”と自分に納得できる事が何より大事で、いい精神状態に繋がるからだ。小幡さんは数日間、ほぼ一対一で厳しいがとても丁寧に指導してくれた。俳優としてのキャリアを持つ彼だからこそ、唐突な僕の申し出を受けてくれたのかもしれない。

6日。次週の月曜(10日)にスタント・コーディネーターとの面接が決まった。

週末は塚越君と本場のユニバーサル・スタジオ(18才の時、単身アメリカを訪れて以来2度目)へ。夜は彼のアパートメントの駐車場で木刀を振り、オーディションで見せる為のアクションを練った。

(写真:塚越くんの計らいでユニバーサル・スタジオへ。

ジュラシック・パークでずぶ濡れになってはしゃぐ塚越くんと僕!)

そして10日. . . 。朝からの期待と不安が入り交じる心持ちは演技テストの時以上 . . . 不安の方がやや多いか。自分はアクションを専門にやってきた俳優ではないし、日頃空手や殺陣を習うといってもそれ一筋でもない。稽古する事とプロの現場でそれを活かす事では緊迫感も求められる技術も大きく異なる。

この日も好意でタムリンが会場まで送ってくれた。

「根拠はないの. . . でも大丈夫。私はエイジロウは何らかの形でこの作品に関わると思うわ」

勘でしかない、なのに確信を持って言うタムリンのこの言葉が心強かった。

11時20分。ヴィッキーに案内され、スタント・コーディネーターのニックと対面した。

ニックはスタントに携わっているとは思えない優しい雰囲気の紳士だった。ニックが振り付ける7~8手(動きのカウント)程の立ち回りをその場で覚えて何度が繰り返し、徐々に気迫とスピードを加え、最後に一回ビデオ撮りする。第一印象と同様、彼の指導は俳優に対し非常に丁寧でやさしいものだった。

「OK、慌てなくていい、ゆっくり始めよう. . . もう少し刀の先で打ち込んで. . . 相手を蹴り崩した時の力が充分じゃない。もっと勢いと迫力を加

えてみよう. . . 監督には、これが君の実力の全てだとは言わない。あくまで短時間で覚えた成果だと伝えてこのビデオを見せるから心配するな、落ち着いていいんだ. . 」

と終始声をかけながら進める。俳優を少しでもリラックスさせ、持っている力をできるだけ発揮させようという細かな心配り。

"これがこちらのプロの仕事なんだ. . . "

僕は非常に感心した。一言で言うと、偉ぶってこちらを萎縮させることが一切無いのだ。二人のために15分はかけてくれたと思う。ようやくビデオに1・2回収めた。相手役のマック・タカノ氏(「ブラックレイン」で映画デビュー)と僕はぎこちなさは多少残るものの無難にテストを済ませた。

これで終わり. . そう思ったが思いがけずニックが僕に言った、

「君は残って次の相手 (カール・ユーン。「ヒマラヤ杉に降る雪」のリック・ユーンの弟) もしてもらえないか?」

「もちろん!」

即答した。

いかなる形でも役に立つのはいい事だし、それだけニックに対しても印象が残る。第一、もう一度新たにビデオに収まる権利を得たという事だ。

カールは刀のアクションの経験は無さそうで、僕はやや精神的優位で臨めた。事実、動きにも大分慣れてきた僕は自分自身のテストの時よりもカールの相手を務めた時の方が幾らかましだった (つくづく、一瞬、一発勝負であるオーディションというものの難しさを感じた)。必死に要求に応えようと覚えたこの時の8手の立ち回りの動きは今でも脳裏にしっかり焼き付いている。

更にニックは最後に僕らに

「何か (他に) マーシャル・アーツができるなら見せてくれ」

とリクエストを出した。僕は蹴り技等をやれるかと聞かれたので、その場で"突き三本・前蹴り・回し蹴り・後ろ回し蹴り"のコンビネーションを急遽披露した。やっとテストを終えた僕は部屋を出て、

「. . ありがとう、一緒に仕事できる事を願ってますね!」

とニックに告げた。彼は温厚な笑顔で

「キミはよく出来たよ」

と返してくれた (これは彼の優しさ。半分お世辞だと思っていいかも. . ) 。 ビルから出ると待っていたタムリンの車に乗り込んだ。この時の僕は一次の演技テストの時の自分とは違っているのが判った. . . 流石に"会心の出来"とまではいかなかったのだ。しかしそれでも稀なスケールの作品に挑戦する最中にいる喜びと、そのテストの場に少しでも長く居るようにリクエストされた一つの”運”の流れは僕の心を高揚させるのに充分だった。

「演技も動きも見てもらった。やる事は済んだわ。あとは待つだけ、これで帰国してもOKね」

とタムリン。

「エイジロウ、もし(”THE LAST SAMURAI”の)仕事が決まったらまた家使っていいよ。遠慮しないで全然いいからさ」

と塚越君。

旧知の友人や新たに出逢った方々のサポートを得て、僕はLA滞在の大きな目的をやり遂げる事ができた。それらの人達との会食や観光に残りの日程を充て、別れを惜しみつつ、再会を確信してようやく帰国した。6月も半ばを過ぎていた. . . 。

7月。まだLAから連絡はない。

演技テストの際、僕は”UJIO(氏尾)”という主要な役のセリフを読まされたが年令設定等が違うのでこの役の候補になっているとは考えにくい。また主役・助演レベルの役どころにはオーディションを経て日本のトップ級の実力俳優陣が起用されるらしい。僕がなんとかくい込みたいと狙っていたのは、それら大きな役の他に必要になってくる周りの役であった。日本側のメインキャストが全て決定するまで、バランスを考慮し、その他の配役も決まらないだろう. . . そう考え、まだ待つ姿勢でいた。

27日。帰国後、初めてヴィッキーのオフィスに結果確認の電話を入れた。果たして何と言われるか. . . 身体が強ばる。受話器の向こうの声はニコルだった。

「エイジロウ、あなたのノート(ファックスのこと)届いてたわよ」

後で送った自分の感謝のメッセージをちゃんと見てくれていた事を知りホッとする。

「月曜(現地時間)にもう一度電話して。ヴィッキーと直接話した方がいいわ」

この日、ヴィッキーは不在だった。肩すかしではあったがダメなら”あなた、外れたわ”と言われてもおかしくない。希望は繋がった。

28日。正式に全日本刀道連盟に入会して、本格的に刀法(真剣で試斬する

術)を学ぶ事に決めた。できるだけ本物の刀に触れ、その重さ、リアルな斬れ味、扱う手捌き、古来の所作等を身に付けたいからだ。

30日。再度電話する。残念ながらまたもや不在。アシスタントのキムが応対してくれたがハッキリと返答が解らなかった。金曜あたりにもう一度連絡をくれという。

あぁ. . . どうしようもないもどかしさは更に続いた。

そして8月3日。やっとヴィッキーを掴まえる事ができた。彼女は普段と全く変わらない口調で結果を告げた. . . そして僕は意外な事実を知る。

「あなたは外れてしまったわ。”YORITOMO”の役はあなたより若くて、もう少し刀の(アクションの)経験がある人の方向で決まったの」

YORITOMOとは、日本側の主役であるKATSUMOTOとそれに次ぐUJIOらに並ぶ”co-starring (共演・助演) ”と呼ばれる役である。落選したとはいえ、そのような大役の候補の一人に名前を一時でも連ねたなど大変な驚きであり、光栄で嬉しくもあった。

「メイン以外の役のキャスティングはどうなっているの?」

僕はヴィッキーに尋ねた。

「それは私の方では判らないわ。その件はヨ-コに連絡してみて、彼女にはあなたの事をメールで伝えておいてあげるから」

ヴィッキーは終始明るく、フレンドリーに話してくれた。

”そっかぁー. . . ”と心中で呟き、受話器を置いた。事実は思ったよりすんなりと受け入れられた。ガッカリした思いもあったが、”自分

にそんな役の可能性があったのか!”と興奮も入り交じっていたからだ。

実際、ショックだったのはYORITOMO役に外れた事よりも、その他の役の獲得が難しいとこの時理解したからだった。アメリカでは細かな役までオーディションがある。LAにずっと居ない限りそれらの役のテストは受けれるはずもないし、そして日本でのキャスト・オーディションはほぼ済んでしまっていた。皮肉にも新鮮な興奮を得たと同時にこの作品への出演の道は断たれてしまった。

ちなみに、この2ヶ月後、10月初めの製作記者会見でKATSUMOTOは渡辺謙氏、UJIOは真田広之氏との配役が発表され日本国内のメディアは湧いた。

”この演技陣に自分が並ぶのは流石に無理だよな. . . ”

そう自分自身を納得させようとしたが、それはとっても日本の業界的思考なのだと思い知らされる更なるニュースがあった。日本では話題に上らないので、インターネット等でチェックしない限り知る機会はないがKATSUMOTOの息子であるYORITOMO役 (後にNOBUTADA”信忠”という役名に変更された)には2000年に米国に渡り現在演技を大学で学んでいる18才の無名の日本人青年が大抜擢されたのだ。それを知った僕は彼に一種の嫉妬を感じたが、同時に大きな希望に血が騒いだ。鳥肌の立つような思いだ。

力があり、その役に適した人材であればフェアーに評価されチャンスが与えられる。これはやはり素晴らしい!ネームバリューが全てではないのだ。それが仮に自分であったとしても決しておかしくないという平等な土壌がある。「アメリカンドリーム」という言葉が生き続ける所以がここにある。

何分くらい電話の前で思いを巡らしていただろう. . . 。僕は受話器を取るともう一本国際電話をかけた。タムリンの番号へ。

まず結果を伝えた。そして彼女の大きな助けのお陰で本当に貴重な場に臨み、得難い経験とアドバイスを得られたとお礼を言った。本当は役を得て、彼女の善意に応えて喜ばせたかったのだが. . . 。

ところが落胆を隠せない僕に、タムリンはこんな言葉を投げ掛けた。

「エイジロウ、大きな役が獲得できなかった事は残念だわ、気持ちも解る。でもあなたは違う形でもこの作品に関わるべき。”GAIJIN 2”であなたが出演以外にも様々な面で役割りを果たした様に。スタッフでも通訳でもいい、滅多に無いこれだけのプロジェクトに携わることで学べる事は沢山あるはずよ。そういう可能性が少しでもまだあるならプッシュするべき。”あなたは必要無い!”、”No !! ”って言われるまで担当者に当たってみるの。それがハリウッドのやり方よ!」

暗雲が晴れていく思いだった。アメリカの大作映画作りを身を持って知っている、並みの根性の持ち主ではない彼女の言葉だからこそ説得力があった。僕は消極的な考えをこの電話で払拭した。

5日。早速行動に出る。日本側のキャスティング・コーディネーターである奈良橋陽子氏(僕の演技の師であることは前に述べた。ヴィッキーの言った”ヨ-コ”とは彼女のことである。陽子さんはスピルバーグ監督の「太陽の帝国」でも日本人キャストのコーディネートを担当している)にレターを書いて

送った。

僕はレターの中で、LAオーディションで役の候補にはなったが獲れなかった事、2年近く殺陣の基本は勉強してきている事、刀術も稽古している事、海外の作品の現場の困難にも慣れている事、出演と同時に即席の通訳としても機能できる事、そして今回の作品に貢献したい思い等を伝えた。

”これで駄目なら諦めるしかない. . . ”

そう覚悟を決めた。

6日。彼女の会社(UPS)のスタッフから電話が入った。

「殺陣のアクションをやる侍メンバー(バトルコアと呼ばれる)のオーディションがあります。受けますか?」

一瞬迷った。いわゆる”役”ではない。しかもアクションを専門にやっているような人達が挑戦するパートだ。僕にとってはある意味、役を得るより難しい。しかし考えたのは3秒も無かったと思う。

「是非、受けます!」

せっかくチャンスをくれたのだ。しかもこの時期、(役に外れたと知った)このタイミングに日本で追加オーディションがあること自体が幸運である。恥をかいてもいい、プライドを捨てて挑むことにした。テストは4日後に決定。

10日、朝10時過ぎに会場に到着。いわば ”学び舎” でのオーディションに不思議な緊張を覚える。準備して待っている時にニックと再会

した。彼はこの追加テストの為に来日していたのだ。彼の方から笑顔で声をかけてくれて僕らはほんの短い挨拶を交わした。

会場にはアクションクラブ所属の俳優がやはり多かった。順番を待って、いざテストへ。日本の殺陣師の方が我々に覚えさせる”手”を指導し、ニックと奈良橋氏はテーブルにつき審査した。LAオーディションとは打って変わって教わる時間は短く、場はやや厳しい空気に包まれていた。

ペアで殺陣を演じるのだが、緊張からかここで凡ミスを犯してしまう。”一の手”が自分の振り付け、”ニの手”が相手の振り付けのはずだったが、僕はうっかり”ニの手”を見て覚えてしまっていたのだ。違う方だよ!と指摘された。

”しまったぁ!. . . こんな大事な場でなんと間抜けな. . . ”

と心の中では愕然としたが、悔やんでも仕方がない。

「すみません、間違えましたっ!!」

とハッキリ答え、平静を装い、懸命に逆の手を残り数回の練習で覚えて本番に臨んだ。カメラに2回収める。

LAでの出来よりはましだったかもしれない。しかしニックや陽子さんを感心させるような迫力の殺陣には及ばなかったと正直思った。帰国してから練習を続けたのだ、今回はもっとやれる力があった. . . そう思えば思う程”凡ミス”を悔んだ、LAの時よりよっぽど悔しかった。他の技を見せるチャンスも与えられることもなく、幾つかの質問に答えて終えると会場を去った。これも実力か. . . 重苦しい嫌悪で帰りの足取りは沈んだ。

週が明けた、連絡はない。

9月に入る。連絡はない。

結果はいつ出るのか、まだ解らないという。

長い. . . 心が揺らぐ。

もうきっぱりけじめをつけ、新しい仕事に目を向けようとも考えた。

自分自身を説き伏せようとしていた. . . 。

10月3日、英語コーチのレッスンを受けに行く途中で携帯が鳴る。UPSからの電話. . . 。

”THE LAST SAMURAI” へのオファーだった。

僕は真剣に考え尽くした。決して得意ではないアクションのパートに数カ月を費やすより、じっくり役作りに取り組める仕事に打ち込んだ方が成長できるのでは、と思い始めていたからだ。自分が信頼を寄せる人達の意見も聞き、この日の夜、僕はこれを受けるべきと気持ちを新たに決めた。

この出演オファーは戦いのシーンが主で、どうしても僕でなければというパートではない。しかし同時に誰でもいいという訳でもないのだ。世界マーケットの作品に日本から100人の殺陣技術専門のアクション要員を送り出すとき、まともに考えれば僕が出る幕は無いだろう。にもかかわらず、自分がここまでに至った事に何らかの運命と意味があると信じたい。LAオーディションと東京オーディションを経て米国スタントコーディネイター、ニック・パウエル氏(「グラディエータ-」、「ブレイブ・ハート」)によりバトルコアとして選抜されたのだ。英語のコミュニケーション能力も加味されたらしい。とにかく彼が僕を覚えてくれていたことが大きい。

自分はこの一本を単に”ハリウッド映画出演を体験! ”で終わらせてはいけないと思っている。向こうのスタッフとは積極的に話し、交流を図りたい。そこでどんな出会いや体験に恵まれるか、またこの先暫くないであろう日本を題材にして空前のスケールで描く作品の一端を担うことが僕の俳優人生にどれほどのインパクトを与えるか、ということを考えるときやはりこの話は簡単に切り捨てることはできない。

また将来海外で役立つようにとこの2年程殺陣の稽古に通ったことの延長線であるとすれば、今目前のオファーを逃してしまうのは自分の歩んできた道を否定することでもある。殺陣も身を入れて教われば教わる程奥が深く、実は刀捌き以上に演技的な土台とセンスがないとリアルで迫力あるシーンが出来ないという事がよく解る。今回出演が決定しているアクション陣に僕は一番最後に加わっていく立場で、しかも実力はその中では底辺に位置するかもしれない。でもそれを乗り越え、自分の力を全て出し切って、あらゆるものを吸収して来たい、自分を試したいという本心に賭けてみたいのだ。

翌日このオファーを受け、自身初の米映画出演が内定した。

すぐタムリンにこのニュースを伝えた。改めてありがとうと告げると、自分の事のように非常に喜んでくれた彼女は電話口でこう言った、

「感謝なんてしないで。こういう関わりの為の出会いだったのよ!いい、(スタッフ達に)あなたが持っているものを見せるの、分らせるの。懸命に頑張れば何らかのミラクルが起きることもあるわ。」

こんなにも応援してくれるのはタムリン自身がマイノリティー(米国の人口でアジア系の占める割り合いは僅か数パーセントにすぎない)としてハリウッドの厳しい現実と対峙し続けてきたからだろう。日本からやって来た一俳優に精一杯の力を貸すことで

”お前も戦え!”

と訴えているのかもしれない。

ブラジルで始まった友情は ”米国製のサムライ映画” に挑む事で結束を強めた。

この長い旅で得た最も大きな財産の一つがこの絆であり、この先も大先輩として戦友として僕に発破を掛け続けて欲しいと願っている。

(写真:『GAIJIN 2』の撮影現場、タムリンの専用トレーラーの前で。

”エイジロウへ 我が家から遠く離れた我が家、そして私の思い出にようこそ タムリン”

と書いてある)

今回の作品で日本の俳優陣は強烈で素晴らしい存在感を世界にアピールしなければならない。それができれば確実にまた一歩アジア系に注がれる目は変わる。

スクリーン上で僕個人の大きな露出を期待するのは今回のケースではかなり難しいだろう。しかし今はどんなポジションでもベストを尽くしたいと燃えている。出演が正式に決定してからは製作サイドが組んだ映画用の殺陣稽古に参加し、また真剣斬りや弓道の自主稽古と、多いときで週4~5日を本作の為に費やした。慣れてくるまではかなりハードで足のウラの皮が剥けたり血マメができたりした、剥けた上からまた剥けた。木刀がアクシデントで当たってしまう両手の指も生傷が絶えない。が、それも苦ではない。

撮影はニュージーランドで既に主要キャストを集めスタートしている。僕らはこれから本隊に加わる。僕はバトルコア・グループの先陣をきって、いよいよ8日に出発する。滞在が4月中旬までと長丁場だ。ケガの危険性が常について回るので不安があるが、かなりワクワクしている。”武者震い”とは文字通りこのことだ(笑)。

日本の俳優の魂を見せてきたい. . .

結びに、ある一節を紹介してこの報告を書き終えたいと思う。

_______________________________

まさにチャンスはひと瞬きのうちに訪れる。

軒並み門前払い。その中でたった一人がチャンスをくれた。

「必死でその仕事をして評価されたら、後は芋づる式に仕事が膨れ上がった。

もともと、ハリウッドと言うところはものすごく狭い社会。

それに、日本以上に人脈主義だから、一度突破口が見つかると結構うまくいく。

いずれにせよ、チャンスは一瞬。

いかに出会うかで勝負が決まるところです」

セットデザイナー 増田昌子談

「駆け落ち」~元トップモデル渥美延の選択~ より抜粋

『ラストサムライ』編

「タムリン・トミタとサムライ」<前編>

(2003年 春執筆)

「GAIJIN 2」撮影中の5月1日、チバジー川での大ロケーションを終えた日の夜、突然電話が鳴った。受話器の向こうの声を聞いて僕は嬉しいと同時にびっくりした。電話の声はブラジルでの撮影を終えて一足先にアメリカに戻ったタムリン・トミタだった。

タムリン・トミタは日系アメリカ人の父と日系フィリピン人の母を持つ。’85年に日系インターナショナル・クイーンとロサンゼルス・ミス二世に選ばれ、翌年にはアメリカに一大空手ブームを巻き起こした「ベスト・キッド」シリーズ第2作のヒロインに大抜擢されスクリーンデビューを果たした。代表作に「愛と哀しみの旅路」や「ジョイ・ラック・クラブ」がある。若い映画ファンならクエンティン・タランティーノ監督の「フォー・ルームス」でアントニオ・ヴァンデラスの妻役として大胆な演技を披露したアジア系の女優といえばピンとくるかもしれない。タムリンは「GAIJIN 2」以降もテレビドラマに映画に忙しい。ハリウッドでは今や中国系のアジアン俳優の台頭が著しいが、その中でタムリンは希有な”日系”の、しかも息の長いスターの一人である。

(写真:僕が1995年に米国で購入した”アジアン・マガジン”

(アジア系アメリカ人の文化を扱った雑誌)。

タムリンが表紙で、彼女の特集記事に興味を持って手にとった。

まさか7年後に彼女と映画で共演することになるとは夢にも思わなかった。)

そんな彼女から直接電話がかかってきたのだから僕は飛び上がるほど驚いた。そして彼女の話し始めた用件は更に予期せぬ内容だった。

「エイジロウ、今ね、LAで日本人を探している作品があるの。サムライの映画でこっちでとても話題になってるわ。メインの役が10人くらいあるの。貴方も受けてみるべきよ。キャスティング・ディレクターには話をしておくから連絡を取ってみて!」

その映画とはワーナー・ブラザーズ製作でトム・クルーズの最新作となる "THE LAST SAMURAI"という作品だった。 幕末から維新の動乱期の日本を舞台に、明治新政府に雇われたアメリカの将校が侍と対峙し、その誇り高い生き方に触れ、友の絆を育み、ついには最後の戦いに巻き込まれていく. . . という歴史大作で、総製作費150億円を掛け、空前のスケールで描かれる。実は日本でも5月頃にオーディションがあるという情報は知っていたがブラジル滞在が大幅に延びていたのでこの映画のテストを受けるのは無理だろうと、僕は既に諦めていた。

そのオーディションに挑戦してみろと言う、しかもLAで。タムリンが僕にそう言うのだ。この電話が掛かってきた事. . それだけでも僕にとってどれほど興奮させるエピソードであったか皆さんに伝わるだろうか。

僕はブラジルからの帰国の際、LAに寄ることを決めた。こんないい経験のチャンスをみすみす逃す手はない。

数日後、役の詳細とキャスティング・ディレクターの連絡先がタムリンから届く。

5月8日、まずプロフィールに手紙を添えてLAに郵送。翌日、”もし相手にされなかったら. . . ”と少し緊張した思いで先方に電話した(ドキドキだけど、この電話を掛けてみなければ何も始まらない)。電話に出たのはアシスタントのニコルだった、まだ日本人出演者を探している段階だと言う。僕はとにかく丁寧に、”自分は今ブラジルに滞在して映画を撮っている日本の俳優で、共演したタムリン・トミタから話を聞いて電話している。日本に戻る前にLAに寄るのでオーディションにトライさせてもらえないだろうか?”という旨を伝えた。

「わかったわ、まずレジメ(プロフィール)をこっちに送ってくれる?」

ニコルの対応はフレンドリーで簡潔だった。

「もう昨日送ってあるので4、5日後には届くと思う。」

即座に応えた。

「OK、じゃあLAに来れる日時が決まったらおしえて。こちらに着いたらまた連絡くれたらいいわ。」

ホッ、電話を切ると安堵のため息が出た。”よしっ!”話がついた。部屋の電話の横でひとり静かにガッツポーズした瞬間だった。

5月16日、”お兄ちゃん”役の撮影をついに終えると、心の照準はLAでのオーディションに向いた。航空機のチケットはマイアミ、NY経由からマイアミ、LA経由に差額を払って変更した。数日間、リオ・デ・ジャネイロとサンパウロに「GAIJIN 2」の共演者やスタッフを訪ね、観光を楽しんだ後いよいよLAに飛んだ。

27日、快晴のLAに到着(実に4年ぶり)。ここには、ネブラスカ州に交換留学した20才の時から交友関係を続けている塚越くんという友達が住んでいる。彼は仕事で忙しい最中、空港に僕を迎えに来てくれた、LA行きを知らせたのはブラジルを発つ数日前だったのにも関わらずだ。何年ぶりだろう. . . ”おぉー、久しぶり!”再会を喜びあうと彼はその足で市内観光に連れていってくれた(滞在中は彼のお宅にずっとお世話になったのだった)。

リトル・トウキョウで遅いランチをとって散策していたとき、一つの偶然に恵まれた。あるレストランのテラスに見たことのある男性が座っている。

”あっ、間違いない!”

面識はないのだが彼の著書の写真を見て覚えていた。小幡利城氏だった。小幡氏は若い修行時代に若駒アクションクラブ(現在僕が毎週殺陣を教わっている林邦史朗先生が主宰する団体)の主要メンバーだった時期がある。恐る恐るそばへ行って自己紹介すると. . .

「まあ、座りなよ」

と言って、米国に移ってからの苦労話等を聞かせてくれた。強面だがハートが優しい。小幡さんは今、”真剣道”という武道の宗家としてLAに道場を開いていて、世界数十カ国に支部があるそうだ。真剣刀法と合気道の達人で、「ミュータント・タートルズ2」、「シャドー」、「リトル・トウキョウ殺人課」等の映画で俳優としても活動している。テラスで20分程話しただろうか、”今度、是非稽古を見学させて下さい!”とお願いして僕らは失礼した。

28日、一ヶ月ぶりにタムリンと再会した。彼女は銀色の日本車で現れた。黒のサングラスを掛け、ハンドルを握る姿がクールで絵になる。

「Oi ! (やぁ!)」

タムリンはブラジル語で僕に声をかけると快活に笑った。映画の都で彼女に会えるのは感慨深い、人の縁とは本当に不思議だと感じた。

まずコピー店へ向かうと、キャスティングオフィスに僕の滞在日程を知らせるファックスを送るのを手伝ってくれた。

29日、キャスティングオフィスから電話連絡が入る。

”明日アポイントをとりたい、オーディション用にUJIO(氏尾)役のセリフを読んでおいて欲しい”ということだった。それから”木刀を持ってくるように”とも言われた。さて困った、ブラジル帰りの僕が木刀を持っているわけがないし、売っている所も見当がつかない。塚越君が仕事を終え、急遽リトル・トウキョウまで連れていってくれたが唯一売っている店はもう閉まっていた。

「こうなったらエイジロウ、小幡さんのところに行くしかないよ。」

と塚越君が言う。しかし一度の面識だけで木刀を一日貸してくれなんて失礼で言えない、そう思うと迷った . . . 。

「エイジロウ、人生を変えてしまうかもしれない大きなチャンスだよ、躊躇してる場合じゃないでしょ!」

そりゃそうだ!この一言でふっきれた僕は急いで道場に駆け込んだ。あいにく小幡さんは居なかったが、門人の方に”必ず返しに来ますから”と真剣に事情を話し、ようやく木刀を一本お借りできた。

(写真:リトル・トウキョウにある小幡氏の真剣道の道場で。左が小幡氏

この夜はUJIOのシーンを必死に全て読み、テストで使われそうな場面のセリフを日本語に書き換え練習した。セリフに合わせてどう動くかも考え抜く。睡眠は充分とれたつもり。

そして30日。午前中もセリフの確認。オーディションの時間は午後3時30分。非常に有り難い心遣いで、キャスティングオフィスまで車で40分はかかる道のりをなんとタムリンが送ってくれることになっていた。

彼女は前日、同オフィスに監督立ち会いの台本読みに喚ばれた。タムリンの他にマコ岩松ら数名が参加し、遅れてトム・クルーズ本人も駆けつけ同席したのだそうだ。終始和やかに本読みは進んだという. . . 夢のような話が身近に展開している。

米メジャー作品のテストにこれから臨むのだ、どうしたって頭の中はその事でいっぱいになる。そんな心中を察してか、車中彼女はずっとアドバイスをくれ、勇気づけてくれた。

「エイジロウ、(キャスティングの人達は)皆いい人たちだから心配ないわ。焦らず、貴方に与えられた時間なんだからしっかり使うの。もし上手くできなくて自分に納得がいかなかったら”もう一度やらせてくれ”っていうべき。彼らは貴方を見たいから喚ぶの、貴方をしっかり見極めないうちに終わらせたら彼らが喚んだ時間を損することになるのよ。だから貴方の申し出を絶対断わらないはず。こんないい経験なんだからそれを”楽しむの!”それが大事。」

彼女はこれまでいったい何本のオーディションをハリウッドで受け続けてきただろう?その一言一言に込められたニュアンスには豊富な経験から生まれる自信と説得力が溢れていた。気持ちをずいぶんと楽にしてた、本当に貴重な生の講議だった。

オフィスはサンタモニカにある。帰りは自分で帰るつもりだったがタムリンは終わるまで待っていてくれるという。3時30分、オフィスへ。セリフの紙を渡され待つこと1時間、ようやくキャスティング・ディレクターの部屋へ呼ばれた。壁には何枚もの日本の有名俳優の写真が貼られている。ディレクターの名前はヴィッキー・トーマス。明るく聡明そうなヴィッキーは僕の資料を見ながらブラジルでの仕事の事や、今後の予定についていろいろと質問してくれた。暫くカジュアルに話してリラックスした空気が流れると、じゃあ始めましょうと彼女は言った。彼女を相手役にUJIOのセリフを読み、ビデオ撮りする。

一回目、ヴィッキーと僕のタイミングが合わなかった。

「ごめんなさい、貴方が言い終わらないうちに私が入ってしまったわね」

英語の原文より僕が翻訳した言い回しが長かったのだ、仕方がない。

「もう一度、トライしていい?」

僕は躊躇せず言った。

二回目、まあまあの出来。セリフを強めようとしたためかほんの少しだけ呂律が回らなかったが、悪くは考えずすぐに気持ちを切り替えた。ミスを気にするより自信を持って演じる雰囲気を印象付けた方がいい。

次に即興を演じるように言われる。設定は. . . 野蛮な異人が武士の魂である刀を手にし、弄んでいる。それを目にして自分は怒り、刀を奪い取って叱る. . というもの。台本にほぼ同様の場面がある。前の晩、このシーンのセリフのイメージ膨らませていた僕はこれは落ち着き払ってやれると確信した。

「触れている刀は木刀?本物の刀?」

とヴィッキーに聞くと、

「どちらがより侮辱的になる?」

と言うので

「本物!」

と答えた。すると

「じゃあ、それでやってみて」

と、ヴィッキー。

この即興で全てが決まる!そう感じた。日本人の怒り、しかも武士の激昂はいくら東洋人の顔をしていても現地のアジア系俳優には体現できない。彼らの多くはアメリカ人であり、日本の文化を深くまでは知り得ないからだ。この演技でインパクトを出せればいい勝負になる。血が騒ぎ、集中が高まった。

ほんの1分程の即興シーン、壁の方に向いて”誇りを傷つけられたら. . ”という怒りを溜める。ヴィッキーがおもちゃのように僕の持参した木刀に触れている。振り向き、それを見つめた。

「きさま!. . 誰が刀に触れて良いと申した?. . 手を離せ. . .手を離せいっ! ! !(とあらん限りの声で怒鳴りつけ、刀を彼女の手から奪うやいなや、胸ぐらを掴み顔を寄せて迫る。そして腹の底から絞り出すような声で呟く)今度たわけた真似をしたら. . 許さん。(手を放し、ゆっくり去ろうとする刹那、振り返りビュンと刀をヴィッキーの首元に付け、彼女の目を睨みつけ、去った)」

同じ演技を別の角度でもう一度ビデオに収めた。自分の中では会心の出来だった。とにかく現時点での自分の力を大胆に出し切れた、爽快だった。

「ありがとう、凄く、本当にいい経験ができたよ、とても楽しめた。実はこれが生まれて初めてのアメリカ映画のオーディションだったから!」

と元気に感想を言うと、

「あら、そうなの?貴方、上手くできたわよ。」

と笑顔で答えてくれた。もしお世辞だとしても嬉しい。

僕はいつまでLAに滞在できるかを告げてオフィスを出た。

待っていたタムリンは僕を見るなり、

「わぁ、エイジロウ、見てその笑顔。貴方は嬉しい気持ちが全部顔に出るのね!アハハハハ」

と大声で言った。

「上手くいったよ。過去に受けたどのオーディション以上に思いっきりやれたと思う。凄く楽しかったぁ!」

血流が熱く波打つような興奮は暫く自分の中で続いた. . . 。